●交通事故は民事事件なのか?刑事事件なのか?

●保険会社に任せれば刑罰を受けないのか?

●免許停止や取消になれば刑罰は受けなくていいのか?

●交通事故の加害者になったら逮捕されるのか?

●被害者側への対応はどうしたらいいか?

●検察から呼び出しを受けたらどうなるか?

●交通事故の刑事手続で弁護士は必要か?

といった悩みはありませんか?

このページでは,交通事故の加害者となった場合の対処でお困りの方に向けて,交通事故に関して生じる法律問題や,交通事故の刑罰を回避するための対応・弁護活動などについて解説します。

LINE相談24時間受付中

交通事故によって生じる責任

自動車の運転によって他者との事故が発生し,被害者がケガをした場合には,加害者に複数の責任が発生し得ます。

通常,交通事故の加害者に生じる責任は,以下の3つです。

①刑事責任

交通事故(人身事故)は,「過失運転致傷」又は「過失運転致死」という犯罪に該当するのが通常です。

そのため,犯罪に対する処分を受ける責任,つまり刑事責任が発生し得ることになります。

刑事責任が生じる場合,刑罰という形で国から被疑者(加害者)に対して科せられます。

②民事上の責任

交通事故が発生すると,加害者から被害者に対して金銭賠償を支払う義務が発生します。

車両の修理費,入通院治療費,休業損害,慰謝料等が代表的です。

このような被害者と加害者との間の金銭面の問題を,一般に民事事件といい,民事事件における加害者の賠償責任が民事責任です。

③行政上の責任

交通事故加害者となる場合には,何らかの交通違反が伴っていることが通常です。

そのため,交通違反に対して自動車免許の違反点数が発生します。

自動車免許の違反点数に関する事件は行政事件に位置付けられますが,免許の違反点数は行政上の責任ということができます。

各責任の内容をまとめると,以下の通りです。

| ①刑事事件 | 国が加害者に対して刑罰を科す |

| ②民事事件 | 被害者が加害者に金銭賠償を請求する |

| ③行政事件 | 加害者の自動車免許に違反点数がつく |

交通事故加害者が負う各責任の関係

交通事故加害者には,刑事事件,民事事件,行政事件という3つの事件の責任が生じますが,この3つはそれぞれ独立した別個の責任です。

そのため,一つの責任が生じたから他の責任を免れることができる,という関係にはありません。

例えば,交通事故の民事責任については,自動車保険に加入している場合は保険会社が全て対応してくれることが一般的です。

窓口対応から金額計算,交渉,支払まで,全てを保険会社が行い,加害者自身はその通知を受けるのみ,という場合も決して珍しくはありません。

そうすると,民事事件に関する示談(解決)は保険会社が行ってくれることになりますが,保険会社が示談してくれたからといって刑事責任がなくなる,というものではないのです。

示談という言葉を聞くと,保険会社の行う示談で全てが解決されたかのように思ってしまいがちですが,保険会社が対応するのはあくまで民事事件(民事上の責任)についてのみです。

当事者間のお金の問題は解決してくれますが,国から科せられる刑罰に関する問題はノータッチのまま,ということになります。

刑事責任の軽減も図りたいという場合は,別途被害者からの宥恕(刑罰を望まないというお許し)を獲得する必要があるところ,宥恕を獲得するためには,直接被害者側と連絡を取り,宥恕をいただけるようお願い(交渉)するべきことになります。

交通事故と逮捕

交通事故加害者が逮捕される可能性

交通事故が発生した場合,逮捕されるかどうかは個別の内容によって異なります。

裏を返せば,交通事故加害者であっても決して逮捕される可能性が高いわけではありません。

逮捕は,逃亡や証拠隠滅の可能性が高い場合に行われるものですが,交通事故そのものは,過失犯であって故意に引き起こした事件ではないため,交通事故加害者になったからといって直ちに逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断されるわけではありません。

もっとも,逃亡や証拠隠滅の可能性が類型的に高いと思われる事情があれば,交通事故でも逮捕される可能性は高くなります。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

①死亡事故の場合

死亡事故のように結果の大きい事故の場合,最終的な刑事処分も比例して大きくなることが見込まれます。

この点,見込まれる刑事処罰が重い事件の方が,逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断される傾向にあります。逃亡は将来の処罰から逃れる目的で行われるため,見込まれる刑事処分が重ければ重いほど逃亡や証拠隠滅の動機が強くなるということですね。

そのため,交通事故の中でも特に結果の大きい死亡事故の場合,逃亡や証拠隠滅を防ぐために逮捕される可能性が高くなりやすいです。

②事故の原因に重大な違法行為がある場合

事故そのものよりも,その原因となった違法行為の方が重大であるために逮捕の可能性が高くなる場合もあります。

その代表例としては,飲酒運転が挙げられます。

酒気帯び運転又は酒酔い運転に該当する状態で交通事故が起きた場合,飲酒の事実の方が重大視されて逮捕につながる可能性が高くなります。

加えて,泥酔状態で交通事故が発生すると,運転者に事故当時の記憶がなく,事故状況の説明ができないために,捜査機関から見て犯罪事実を認めていないと評価されやすいことも大きな要因です。

飲酒の影響で覚えていない,という供述は,犯罪事実を認めていないとみなされやすく,「酩酊否認」とも言われるように否認と受け止められることが多いでしょう。

事件を否認するケースの方が,逃亡や証拠隠滅の恐れが大きく,逮捕に至りやすい傾向にあります。

③ひき逃げ事件の場合

自動車の運転中,交通事故で被害者が受傷した場合,自動車運転者には被害者を救護する義務が発生します。

そして,この救護義務を果たさずに事故現場から離れてしまうことを,俗に「ひき逃げ」といいます。

このひき逃げ(=救護義務違反)に該当する場合は,逮捕の可能性が高くなりやすいです。

その最大の理由は,まさに事故現場から逃亡してしまっている点にあります。

事故直後に逃亡しているという事実がある以上,逮捕をしなければまた逃亡してしまう可能性が高い,との評価につながりやすいわけですね。

もっとも,ひき逃げに該当し得る場合でも,運転者が事故の発生を認識していたか不明確な場合には,逮捕につながらない場合も考えられます。

典型例は,事故の規模が非常に小さく,運転者が事故に気付けなかった可能性のある場合です。

事故に気付けていなかったのであれば,救護義務違反にも該当せず,事故現場から逃亡したというわけでもないことから,逮捕の必要性には影響しないことになります。

④その他のケース

その他、一般的に逮捕の可能性が高くなるケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

交通事故で逮捕の可能性が高くなるケース

1.被害結果が重い

→死亡事故など,被害結果が重大である場合

2.重大な交通違反がある

→酒気帯び運転,無免許運転,極端な速度超過など,重大な交通違反を伴う場合

3.現行犯で逃亡が懸念される

→事故直後に当事者間でトラブルが起きた,その場を去ろうとした,という場合

交通事故加害者が逮捕を避ける方法

①事故直後の対応

自動車の運転中に交通事故が発生した場合,自動車運転者には,被害者を救護する義務(救護義務)と警察に事故発生を報告する義務(報告義務)が発生します。まずは被害者の容態を確認し,110番通報をする必要があるということですね。

これらの義務を果たすことで,やむを得ず交通事故の発生が警察に知られることにはなります。場合によっては,そのまま逮捕される可能性も否定できません。しかしながら,救護義務と報告義務をしっかりと果たすことは,逮捕を避けるため非常に重要な対応です。

交通事故加害者が,被害者への救護義務を怠ってその場を去ることを,俗にひき逃げと言います。逮捕は,加害者の逃亡を防ぐために行われる手続であるため,実際に事故現場から逃亡した人物に対しては,逮捕の必要性が非常に高くなってしまうことになるでしょう。

ひき逃げとなることを防ぎ,逮捕が必要との判断を自ら招かないよう,事故直後に救護義務や報告義務を尽くすことは極めて重要と言えます。

②取調べや実況見分への協力

交通事故の捜査では,警察署等での取調べや,事故現場の実況見分(現場の道路状況や事故発生状況の確認)が行われます。捜査機関としては,これらの捜査が円滑に進むのであれば,特に被疑者を逮捕する必要はないとの判断に至ることが多数でしょう。

そのため,加害者側の対応方針としては,捜査機関による取調べや実況見分には積極的に協力し,捜査手続の円滑化に配慮した動きを取ることが適切です。このような対応は,速やかな手続の進行にもつながるため,より早期の事件解決も期待しやすくなるでしょう。

③被害者側への対応

交通事故の場合,被害者側への真摯な対応が尽くされている状況であれば,殊更に逮捕すべきとの判断はなされないことが非常に多く見られます。逮捕勾留によって当事者間の連絡手段を断ってしまうことは,かえって被害者の救済を困難にする結果になりかねず,特段の必要がなければ逮捕を控える要因となりやすいでしょう。

そのため,加害者にとっては,被害者側にできる限りの対応を尽くすことが,逮捕回避にもつながる適切な方法と言えます。被害者への真摯なお詫び等の動きは,道徳的にも望ましい上,被害者側の許しにもつながれば最終的な処分にも有益な効果が期待できるため,行わないメリットはないでしょう。

交通事故加害者の逮捕は弁護士に依頼すべきか

交通事故加害者の立場で逮捕への対応を検討する場合には,弁護士への相談・依頼を行うことが適切です。専門的な弁護士への依頼により,以下のような利点があるでしょう。

①見通しを持つことができる

交通事故の場合,逮捕回避の努力を尽くすべきケースもあれば,特に逮捕を懸念する必要がないケースもあります。実際の事件がどちらのケースに当たるかを事前に理解できていれば,その後の対応が格段に容易なものとなることは間違いありません。

この点,弁護士に依頼し,専門的な判断をしてもらうことができれば,個別の事件内容を踏まえた逮捕リスクの見通しを把握することが可能になります。あわせて,見通しを踏まえた具体的な対策についても案内が得られるため,安心して適切な対応を尽くすことができるでしょう。

②捜査への対応方針が分かる

交通事故の場合,捜査への適切な対応ができれば,それのみで逮捕を回避できる場合も少なくはありません。逆に,捜査への対応が不適切なものだと,逮捕リスクに影響し得るほか,手続の長期化を招く可能性もあり,大きな不利益につながりかねないところです。

この点,弁護士に依頼すれば,個別の事件内容に応じて適切な対応方針を検討・判断してもらうことができます。この点は,当事者自身が判断することの難しい問題であるため,弁護士に依頼することの重要性が非常に大きいポイントと言えます。

③被害者側とのやり取りが円滑になる

多くの交通事故では,当事者間でのやり取りが不可欠ですが,加害者自身が被害者側と連絡や交渉を行うのは現実的に困難と言わざるを得ません。自身の希望を表明しづらい立場である上,そもそも自身の主張は適切な内容なのかを判断することも容易ではないでしょう。

この点,弁護士に依頼した場合には,弁護士が被害者との連絡窓口となるため,直接のやり取りを要することなく円滑な対応が被害者可能になります。また,加害者側の主張を法的に検討し,適切な主張のみを適切な方法で表明していくことも可能です。

交通事故加害者の逮捕に関する注意点

①現行犯逮捕の場合

交通事故加害者に対する逮捕は,現行犯逮捕となることが非常に多く見られます。事故発生の報告を受けた警察が現場に駆け付け,その流れで逮捕に至る,ということが典型例です。

この場合,事故発生から逮捕までの間に時間的な猶予があまりないことが見込まれます。そのため,逮捕を未然に防ぐための対応を取ることが現実的に難しく,逮捕後の対応とならざるを得ない点に注意しておくことが必要です。

なお,事故現場では,現行犯逮捕の必要性が高くないことをできる限り示すため,極力冷静で真摯な対応を心掛けることが有益でしょう。

②後日逮捕の可能性

交通事故で想定される逮捕には,大きく分けて現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。このうち,後日逮捕とは,事故当日でなく後日の段階で,逮捕状を用いて行われる逮捕手続で,法的には通常逮捕と呼ばれます。

この点,交通事故の場合,一般的には後日逮捕が選択されるケースはあまりないと言えるでしょう。少なくとも,あえて現行犯逮捕でなく後日逮捕を選択することは考えにくいところです。

交通事故の場合,後日の逃亡や証拠隠滅が懸念されることは類型的に少数であるため,捜査に対して適切な対応さえ尽くしていれば,後日逮捕の心配は不要であることが通常でしょう。

③逮捕後の考え方

交通事故加害者として逮捕された場合,そこで止まってしまうのではなく,速やかに早期釈放に向けた動きを進めることが重要です。なぜなら,交通事故の場合,逮捕されたとしても早期の釈放が実現できるケースは少なくないからです。

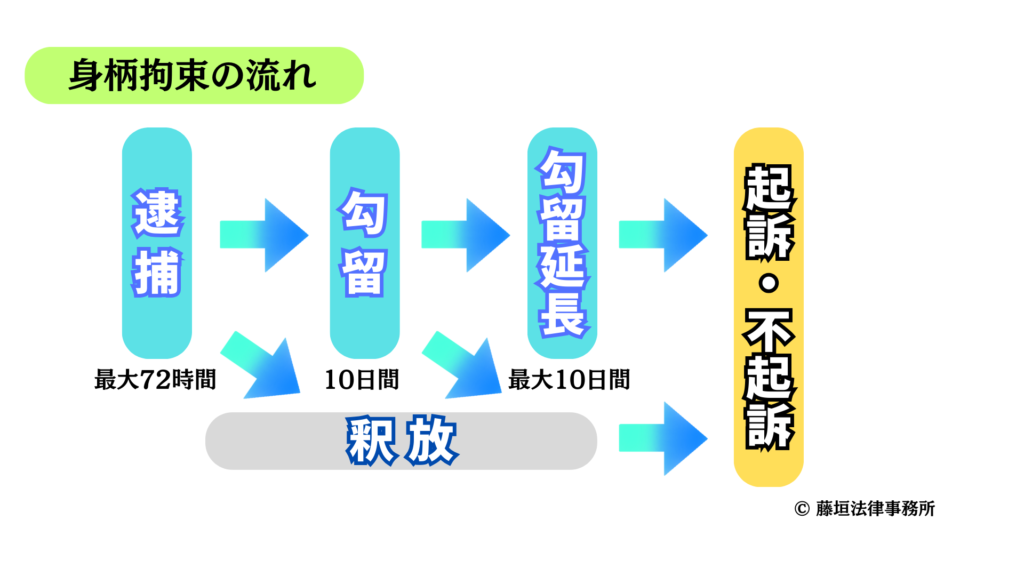

逮捕をされると,最長72時間以内に,「勾留」という10日間の身柄拘束に移るかどうかが判断されます。勾留された場合には,さらに最長10日間の「勾留延長」がなされる可能性もあるため,逮捕及び勾留はトータルで最長22~23日程度になることがあります。

交通事故の場合には,逮捕後に勾留をされるかどうかが非常に大きな分岐点であり,勾留を回避できるケースも相当数見られることに特徴があります。勾留されなければ,身柄拘束は最長でも2~3日にとどまるため,生活への影響は最小限にとどめることが可能です。

逮捕後には,できるだけ速やかに早期釈放を目指すことをお勧めします。

交通事故加害者に対する捜査機関の呼び出し

交通事故加害者で呼び出された場合の対応法

①基本的な考え方

交通事故加害者となった件について,捜査機関から呼び出しを受けた場合,基本的には「呼び出しに適切に応じていれば大きな不利益は生じない」と理解をしておくことが適切です。

交通事故は,不注意で起きてしまった過失犯であるため,特段の事情がなければそれほど加害者の不利益が大きな手続(長期の身柄拘束など)を用いることはありません。特に,事故直後にしっかりと事故処理の対応を尽くしていれば,その後の呼び出しに応じている限り不測の不利益は生じないことが通常でしょう。

このような考え方を持っておくことは,自身の不安な感情を適切にコントロールする意味でも非常に重要です。交通事故は,刑事事件の中でも件数が非常に多い分野のため,手続が進むのを待つ期間が長く,手続全体も長期化しがちです。そのため,手続がなかなか終わらない中で自身をコントロールする必要がありますが,「呼ばれたときに適切に応じればよい」と割り切ることができれば,長期化による精神的負担は最小限に抑えることが可能になります。

ポイント

呼び出しに適切に応じていれば大きな不利益は生じ難い

交通事故の刑事手続は長期化しやすい

②反省内容の表明

交通事故加害者に対する呼び出しの際に確認されやすい点の一つが,反省状況です。その背景には,交通事故は,故意でなく過失(=注意義務違反)によって起きたものである,という点があります。

故意に起こした事件の場合,認め事件であれば反省の意思を表明しないことは稀です。故意に起こした犯罪行為に反省しない余地が考えにくいためです。一方,過失犯の場合,自分の過失をどのように評価しているかによって,反省を深めているケースもあれば,捜査を受けていることが不服であると考えているケースもあり得ます。

そうすると,捜査機関の目線では反省すべき過失があるのに,加害者本人が「自分にそれほどの落ち度はない」とのスタンスだと,捜査機関の理解との間に大きなギャップが生まれ,不利益な刑事処分につながる可能性もあり得ます。

そのため,自身の過失として指摘されている内容を冷静に確認し,反省すべき内容であればその反省を明確に表明していくことが適切な対応となります。

ポイント

反省すべきケースで反省が見られないと,大きな不利益につながる

③保険会社による対応状況の把握

呼び出しを受けた場合,警察署等で取り調べを受けることが見込まれますが,その際には被害者との間での解決状況についても確認されることが一般的です。そのため,自動車保険に加入している場合は,保険会社と被害者との間のやり取りの進捗をある程度把握しておくようにしましょう。

保険会社の対応状況を把握することは,以下のようなメリットにつながります。

保険会社の対応状況を把握するメリット

1.捜査機関に解決見込みありと理解してもらえる

→対応が順調に進んでいれば,当事者間の金銭的解決を前提にしてもらえる

2.十分な被害者対応をしているとの評価が得られる

→被害者対応を積極的に尽くそうとしている態度があるとの評価につながる

3.被害者側の感情面に有益な効果が期待できる

→加害者が状況把握に努めていると被害者に伝われば,被害者側の感情面の緩和につながる

交通事故加害者が呼び出しに応じると逮捕されるか

刑事事件では,呼び出しをした上で,呼び出しに応じたところを逮捕するケースも一定数見られます。もっとも,交通事故加害者として呼び出しを受けた場合,これに応じたところを逮捕されるという可能性は基本的にないでしょう。

その理由としては,以下のような点が挙げられます。

交通事故加害者が呼び出しの際に逮捕されない理由

1.過失犯である

→故意犯より刑事責任が軽いため,類型的に逮捕の必要性が高くない

2.逮捕の必要性が高い状況にない

→事故直後に一定の必要な捜査がされており,証拠隠滅が生じにくい

3.呼び出しを選択している際の捜査方針

→あえて呼び出しを選択しているのは,呼び出しに応じれば逮捕不要との判断であるため

交通事故加害者として呼び出された場合には,円滑にその求めに応じ,端的に求められた捜査協力を尽くすことが適切でしょう。「逮捕されるのではないか」といった不要な警戒心を示すのは,警戒するだけの事情があるのではないか,との疑念を招く恐れがあり,かえって不利益の原因となる可能性もあります。

交通事故加害者を警察が呼び出すタイミングや方法

①実況見分のため

交通事故の場合,事故現場の道路状況や事故の起きた具体的場所等を,現場に行って確認することが一般的です。このような捜査を「実況見分」と言います。

実況見分を行う場合,当事者の双方又は一方の立ち会いを要するため,捜査機関からの呼び出しがこの実況見分への立ち会いを求める目的であるケースは多いでしょう。

実況見分は,交通事故捜査の比較的早期の段階で行われることが一般的です。場合によっては,事故発生当日又は直後に行うこともあり得ます。事故当日に行われた場合,その後に実況見分目的で呼び出されることは通常なくなります。

②取調べのため

交通事故加害者に対する捜査では,基本的に当事者双方から事情を聴き,事故発生状況等の把握を進めることが必要となります。そのため,捜査機関による呼び出しは取調べを実施するためであることも多くあるでしょう。

取調べ目的で呼び出しがなされるタイミングは,警察側のスケジュールによって様々です。交通事故や交通違反は,件数自体が非常に多いため,警察側も迅速な処理が難しく,順番待ちが生じやすい,というのがその大きな理由です。

場合によっては月単位で待機する可能性も否定はできませんが,期間が空いたからと言って不利益な事情というわけではないため,自分だけが一方的に焦ってしまうことはないように注意しましょう。

③車両の持参を求めるため

交通事故では,当事者双方の乗っていた車両が重要な証拠物となります。特に,事故態様や過失の内容が争いになっているケースでは,車両の損傷箇所や損傷状況を根拠に結論が出る場合もあります。

そのため,警察の捜査の一環として,事故車両の持参を求め,写真撮影などの証拠化を行うことは広く行われているところです。

車両の持参を求められるのは,基本的に自走が可能な状況にあるケースです。事故車両に乗って警察に向かい,その場で車両の確認や撮影等が行われる,という流れが多く見られるでしょう。

交通事故加害者が呼び出しに応じたときの注意点

①供述調書の内容

呼び出しに応じて出頭した場合,取調べの上で「供述調書」を作成されることが考えられます。供述調書は,自身の話した内容を捜査機関が書面化したものです。供述調書には,供述した本人の署名押印が求められますが,この署名押印は,「調書の内容は自分の話したことで間違いない」というお墨付きを与える趣旨のものです。

供述調書の作成をされると,その内容が気になるところですが,供述調書の内容に対してどのような考え方でいるべきかは,認め事件か否認事件かによって大きく異なります。

【認め事件の場合】

認め事件では,あまり細部に過敏になる必要はありません。供述調書上での言い回しや細かい内容によって,処分結果が変わる可能性が考え難いためです。

認め事件の場合には,厳密な内容よりも自身の反省状況・内容が反映されていることを重視する方が有益でしょう。反省の内容や程度は,刑事処分の結果に直接影響を及ぼす可能性があります。

【否認事件の場合】

否認事件では,争点となるポイントに関する記載が適切かどうか,厳密に確認することが必要です。争点に対する最終的な判断が,供述調書の内容を根拠に行われる場合もあり得るため,慎重な判断が不可欠となります。

また,記載内容が適切か判断できない場合には,供述調書への署名押印を拒否する手段も有力です。署名押印のない供述調書は,捜査機関の内部資料となるのみで,犯罪の成否を立証するための証拠とすることはできません。

②呼び出しの時期

交通事故は,件数が非常に多い類型でもあるため,呼び出しがなされるまでに順番待ちを要することが少なくありません。呼び出されるまで数週間~数か月待機することは決して珍しくないでしょう。

また,最終的な刑事処分までの期間も長くなりやすい傾向にあります。事故発生から1年近く経って刑事処分が決まる,という例も散見されるところです。

交通事故の場合には,呼び出しまでの待期期間が長くなりやすい可能性にあらかじめ注意しておくことをお勧めします。

交通事故における検察の呼び出し

刑事事件は,警察で捜査された後,検察庁に送致(送検)され,検察庁で起訴不起訴の判断がなされます。

そのため,警察に呼び出されて取り調べなどを受けた交通事故の事件は,その後に記録が検察庁へと送られ,検察庁で取り扱われることになります。

この際,検察庁からも呼び出され,検察庁での取り調べを受けることが一般的です。

検察庁からの呼び出しは,多くの場合書面で通知される方法でなされます。

送致を受けた担当検察官は,事件の記録を確認した後,被疑者から話を聞くために呼び出しを求める書面を発送します。

検察庁からの呼び出しは,一般的な手続として広く行われているものと理解するのが適切でしょう。

一方,検察庁からの呼び出しがなされない場合もありますが,呼び出しをしないのは,呼び出すことなく不起訴処分にできると判断された場合です。

起訴をする事件では,呼び出して供述調書を作成することが必要とされやすく,特に略式手続という方法で罰金にするためには,呼び出すことが必須です。

そのため,呼び出しをされないうちに起訴されるとは考え難く,呼び出されないことが不利益になると心配する必要はないでしょう。

ただし,呼び出されないまま不起訴処分となった場合,特に通知が届くことはないので,不起訴になったかどうかを把握するためには積極的に確認を取る必要があります。

交通事故加害者の不起訴

交通事故事件で不起訴を目指す方法

①被害者対応を尽くす

交通事故は,特定の被害者に対する事件であるため,被害者の意向が刑事処分を左右しやすい傾向にあります。過失の程度や被害者の受傷結果があまりに著しいケースでなければ,被害者の意向によって起訴不起訴の処分結果が分かれる場合も決して少なくはありません。

そのため,交通事故の事件で不起訴を目指す手段としては,まずどれだけ被害者へのお詫びの対応を尽くせるか,という点が非常に重要となるでしょう。被害者側の意向は,どうしても感情的な面に大きく影響を受けることになるため,感情面に最大限配慮したお詫びの動きが取れれば,有益な結果につながりやすいと言えます。

ポイント

交通事故の処分は被害者の意向に大きく影響を受ける

被害者の感情面に配慮したお詫びの対応が重要

②適切な法的評価を促す

交通事故によって加害者が刑事処分を受けるのは,加害者の行為に「過失」があるためです。過失とは,注意義務違反(注意すべき義務があったのに必要な注意を怠ったこと)をいい,具体的にどのような注意義務が課せられ,どのような義務違反があったか,という点は,個別のケースによるところです。

そして,刑事処分の程度は,過失の程度に比例して重くなるとの取り扱いが一般的とされます。センターオーバーや追突事故のように一方だけに過失のある事故か,被害者側にも相当程度の過失が認められる事故かによって,刑事処分は大きく異なってきます。

交通事故の場合,加害者とされる人の過失がさほど大きくないケースだと,他の事情も踏まえて不起訴処分の対象となることも相当数見受けられます。そのため,過失の程度が大きくないと主張すべきケースでは,過失の程度に関して適切な評価をするよう求めることで,不起訴処分を促す動きも有力になり得るでしょう。

ポイント

交通事故の刑事処分は過失の重さに比例しやすい

過失が小さい場合,不起訴処分の判断材料となり得る

③再発防止

刑事処罰が科せられる目的の一つに,加害者の再発防止を促す目的が挙げられます。「犯罪を犯すと大きな不利益(=刑罰)を受けなければならない」ということを経験的に理解させ,再発を踏みとどまらせる効果を期待する,ということです。

もっとも,交通事故の場合,そもそもが故意に起こした事件ではないため,再発を踏みとどまらせるために刑罰を科す必要が決して大きいとは言えません。そのため,交通事故では,刑罰以外の方法で再発防止の見込みが立つのであれば,再発防止の意味を込めて刑事処罰を科す積極的な意味はとても小さいと理解されるところです。

したがって,交通事故で不起訴処分を目指す手段としては,具体的な再発防止策を検討し,実行することが非常に有力でしょう。具体的な再発防止策の内容は,事故の原因等によって異なるため,個別に弁護士などと相談し,検討することをお勧めします。

ポイント

刑罰には再発防止の目的がある

刑罰を科さずとも再発防止が見込める場合,不起訴処分が有力になる

④交通違反が伴う場合

交通事故の事件では,事故の発生原因や事故前後の運転行為に,交通違反が伴うケースも少なくありません。そのため,交通違反を伴う交通事故では,交通違反の重大さを踏まえた検討・対応が必要となるでしょう。

この点,それ自体が犯罪として処罰されるような交通違反がある場合,不起訴処分は容易ではなくなるため,不起訴を目指す積極的な試みは不可欠と言えるでしょう。例えば,速度超過をした上で交通事故を起こした場合,速度超過の分だけ刑事責任が重くなることに配慮した努力が必要となります。

また,酒気帯び運転など,交通違反の程度が著しい場合には,そもそも不起訴を目指すことが現実的でない可能性もあります。手段を尽くしてもなお起訴を免れないケースは珍しくないため,弁護士に見通しを判断してもらうなど,事前の検討を十分に行うことが適切です。

ポイント

犯罪として処罰されるような交通違反があると,不起訴は容易でない

程度が著しい交通違反の場合,不起訴が現実的でないことも

交通事故事件で不起訴になる可能性

交通事故の場合,不起訴となる可能性は十分に考えられます。もちろん,ケースによっては不起訴処分の見込みが現実的にない場合もありますが,一般的な交通事故であれば,不起訴処分を目指す努力は十分に結果を左右し得ると考えてよいでしょう。

交通事故で不起訴の可能性が十分に考えられる大きな理由の一つが,過失犯であるという点です。交通事故は,わざと引き起こしているわけではなく,加害者自身も希望しないまま,不注意で起きてしまうものであるため,刑事責任は故意犯に比べて小さく評価されることが一般的です。起訴不起訴の判断は,事件ごとの刑事責任の重さを重要な基準とするため,交通事故が過失犯であることによる責任の小ささは,不起訴処分の可能性を高くする事情と言えます。

一方,過失犯であっても,刑事責任が重く評価されざるを得ない場合には,安易に不起訴を見込むわけにはいきません。交通事故の場合,被害者側に全く落ち度がない場合や,被害者に深刻な損害を与えた場合には,刑事責任が重大であると評価され,不起訴処分の可能性は低下しやすいでしょう。

ポイント

不起訴の可能性は,刑事責任の重さに大きく左右される

過失犯である交通事故は,故意犯よりも刑事責任が小さく評価されやすい

交通事故で不起訴になるためのポイント

交通事故では,事件の程度や規模が限定的であれば,不起訴処分となることも決して珍しくありません。

元々,故意に行われた犯罪(故意犯)に比べて過失で起きてしまった犯罪(過失犯)の方が責任は小さいと判断されるものであるため,類型的にも不起訴処分となる例が多い傾向にあるでしょう。

もっとも,過失が大きかったり,生じた被害の結果が大きかったりすれば,起訴を想定しなければならないケースも少なくはありません。

そのため,不起訴を獲得するためには,被害者の宥恕(許し)を得ることが非常に重要となるでしょう。

交通事故は被害者の存在する事件であるため,刑事処分には被害者の処罰感情(加害者の刑事処罰をもとめるかどうか)が直接影響しやすい傾向にあります。

被害者側への謝罪を尽くし,被害者から宥恕の意向を表明してもらうことができれば,不起訴処分となる可能性は非常に高くなるということができます。

交通事故事件で不起訴を目指す場合の注意点

①被害者の意向の重大性

交通事故の刑事処分を左右する事情は複数ありますが,その中でも非常に重要であるのは被害者の意向です。刑事処分を直接決定づけることができるのは,被害者の意向以外にないと言っても過言ではありません。

また,刑事処分の判断材料のうち,事後的に内容が変わり得る唯一の点としても,被害者の意向は重要な位置づけにあります。過失や怪我の程度は,事故が発生した後に結果が変わるものではありませんが,被害者の意向だけは事故後の心境の変化などによって内容が大きく変わり得るため,不起訴を目指すのであれば最大限の努力を注ぐべきポイントと言えるでしょう。

交通事故加害者が被害者の心情に配慮するということは,道義的にも適切な動きであるため,加害者としては積極的に努力をしていきたいところです。

②保険会社に委ねられる内容・範囲

交通事故の場合,自動車保険会社が加害者に代わって被害者側とやり取りをしてくれるのが通常です。任意保険に加入している場合,当事者間で連絡を取り合うのではなく,保険会社担当者と被害者との間で連絡を取り合うことが一般的でしょう。

もっとも,保険会社に被害者への対応を委ねることによって不起訴処分が目指せるか,というと,そうではありません。なぜなら,保険会社は刑事処罰に関する被害者の意向に配慮する立場にはないからです。

保険会社は,加害者がすべき金銭賠償を代わりに行う役割を担います。逆に,金銭賠償と関係のない事柄については,保険会社が介入することは許されていません。

保険会社に被害者とのやり取りを委ねても,不起訴を目指す動きとしては不十分である,という点に注意することをお勧めします。

③過失やケガの程度を争うことの問題点

交通事故の場合,加害者の過失や被害者の怪我の程度は様々です。そして,過失の程度や怪我の程度によって,刑事処分は異なってくることになります。

そのため,加害者の立場としては,実際よりも過失や怪我の程度を大きく見積もられていると考える場合,この点を争う方針もあり得るところです。

もっとも,過失や怪我の程度がさほど大きくない,との主張は,犯罪が成立するかどうかとは無関係な主張であるということに注意が必要です。この主張は,「過失や怪我の程度が大きくないから処分を軽くしてほしい」という意味合いのものであり,いわゆる情状の一内容にとどまるのです。

そのため,過失や怪我の程度を主張する場合には,「温情的な判断を期待する動きだ」ということを十分に理解し,主張する際のスタンスや主張の仕方を誤らないように注意することが適切でしょう。

交通事故加害者が弁護士に依頼するメリット

刑事弁護を依頼するべき場合

交通事故の事件で弁護活動を依頼すべき場合としては,以下のようなケースが考えられます。

①逮捕を防ぎたい

交通事故は,事後に適切な対応を尽くせば,逮捕されずに手続が進むことも多い類型です。

弁護士からは,ケースに応じてどのような対応をするのが適切か,逮捕を防ぐために他に取れる手立ては何か,といった点をご案内の上,事件に応じた逮捕回避の方策を弁護活動に反映させることが可能です。

②謝罪や示談をしたい

交通事故では,加害者と被害者が直接の連絡を取れる場合が多いですが,当事者間で宥恕(許し)に関するお話合いをすることはあまり現実的ではありません。

弁護士に弁護活動を依頼した場合,弁護士が窓口になって謝罪の申し入れをしたり,弁護士から宥恕に関するご相談を行ったりすることで,被害者との示談を円滑に試みることが可能です。

③起訴を防ぎたい

交通事故の事件には,弁護活動次第で起訴にも不起訴にもなる,という場合が多数見られます。

他の事件類型の中には,起訴を避ける手段がほとんどないものもあるため,活動次第で不起訴になり得るというのは交通事故の大きな特徴といえます。

弁護士に依頼された場合,刑事処分の正確な見込みを踏まえて,起訴を防ぐための弁護活動についてご案内を申し上げることが可能です。

交通事故加害者が弁護士を選ぶタイミング

①事故直後

交通事故の場合,事故直後に加害者自身が警察を呼ぶなどし,必要な手続を尽くす必要があります。これは,交通事故が発生した際に,自動車運転者には警察へ報告する義務が生じるためです。

そうすると,交通事故では,基本的にすべての事件が発生直後から警察による取り扱いの対象となります。つまり,事故直後の段階から,既に将来的な刑事処分を見据えた対応の必要が生じているというわけです。

しかも,事故直後の手続では,現場の実況見分を合わせて行うケースもありますが,実況見分は加害者の責任の程度に関する重要な証拠となるものです。実況見分に際しては,個別のケースに応じて生じ得る争点を整理した上で,不要な不利益を招かない対応が必要となります。

そのため,交通事故加害者の場合には,事故直後の時点で弁護士を選び,順次進む手続に対して適切な対処を取っていくことが不可欠です。事故直後は,弁護士に依頼をするべき重要なタイミングと言えるでしょう。

ポイント

交通事故の場合,事故直後に警察を呼ぶことになる

早期に実況見分が行われ,重要な証拠となり得る

②被害者側と連絡を取るとき

交通事故の場合,金銭賠償が必要となるため,継続的に被害者側と連絡を取り合うことになる,という点に特徴があります。自動車保険に加入している場合は,保険会社にやり取りの多くを委ねることができますが,保険会社への引継ぎまでは,どうしても当事者間で連絡を取ることになります。

また,保険会社が対応を始めた後でも,保険会社が対応できない点については当事者間で解決する必要があります。保険会社は,当事者の代わりに被害者への金銭賠償を行ってくれますが,金銭面の問題以外には介入することができないため,この点はやはり当事者間での直接の連絡を要します。

被害者側との連絡は,その心情に配慮するため,細心の注意を払って行う必要がありますが,加害者という立場で適切な応対を判断し,続けるのは,非常に大きな負担を伴うものです。

そのため,被害者側との連絡に際しては,適切な弁護士を選び,専門性ある弁護士から指示や助言を受ける形で進めることを強くお勧めします。被害者側との連絡が円滑にできれば,最終的な事件解決にとっても非常に有益な効果が期待できるでしょう。

ポイント

交通事故は,当事者間での連絡を要する点に特徴がある

被害者側への連絡に細心の注意を払うため,事前に弁護士選びを行いたい

③取調べを受ける前

交通事故では,当日に事故の処理をした後,後日に改めて取調べを受ける流れが非常に多く見られます。そして,最終的な刑事処分の検討は,その取調べの内容を踏まえて行われるため,取調べでの応答がどのようなものであったかは,刑事処分に直結するケースもあります。

もっとも,どのような取調べ対応が適切であるかは,個別具体的な内容によって異なってくるため,加害者自身が正確に把握することの困難なものです。刑事事件の専門家に判断を仰ぎ,刑事処分のために有益な対応を尽くすことを強くお勧めします。

取調べを受ける前のタイミングは,万全の回答を準備するために弁護士を選ぶべき時期と言えるでしょう。

ポイント

取調べ内容が最終的な刑事処分の結果に直結するケースもある

適切な取調べ対応の具体的内容は,個別の事件によって異なる

④起訴された後

交通事故では,過失の程度や被害結果の程度が大きい場合,起訴されて公開の裁判(公判)を受ける流れになる場合も否定できません。特に,以下のような場合には起訴の上で公開裁判の対象となりやすいでしょう。

公開裁判の対象となりやすい交通事故

1.被害者に過失のない事故

→横断歩道歩行中,加害者のセンターオーバー・追突など

2.被害者が死亡した事故

→被害結果が最も大きい類型

この点,公開裁判の対象となる場合には,公開の法廷でどのように対応すべきか,事前に準備をする必要があります。適切な準備を怠ってしまうと,裁判所の判決に重大な悪影響が生じる可能性も十分に考えられるところです。

そのため,起訴された後,公開裁判を控える時期には,必ず弁護士選びを行い,適切な弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

交通事故加害者の弁護士を選ぶ基準

①交通事故加害者の弁護に精通しているか

交通事故加害者の刑事事件は,特に被害者側とのやり取りに特徴があります。そのため,他の事件類型と同じように被害者側への対応を行おうとすると,被害者側の悪感情を招くなど,当事者間の解決にとって不利益な状況となりかねません。

そのため,交通事故加害者の弁護士を選ぶ場合には,特に被害者側への対応方法に関して,交通事故の刑事弁護に精通しているかどうか,という点を重要な基準としましょう。判断方法としては,実際に被害者側への対応方針を質問し,どれだけ具体的な回答・案内が出てくるかを判断材料とすることが一案です。

②見通しの説明が具体的か

交通事故の刑事処分に関する見通しは,対応に精通した弁護士であればある程度の確度を持って想定できるケースも少なくありません。事故態様や被害結果,被害者側の意向など,様々な事情を考慮し,先例や経験に当てはめることで,一定の見通しを設けることも十分に可能であることが多いでしょう。

逆に,処分見通しが持てない場合,必要な前提知識や経験値に不足のある可能性が考えられます。もちろん,ピンポイントで見通しを立てることは困難ですが,処分が変わる条件ごとに場合分けをするなどして,あり得る処分の幅を具体的に案内してくれるかは,重要な判断基準とすることをお勧めします。

③弁護士と滞りなく連絡する手段があるか

交通事故の場合,被害者,加害者,保険会社,弁護士と複数の人物が関わり,そのそれぞれが連絡を取り合う可能性があります。この点,弁護士と加害者側の連絡が滞ってしまうと,やり取り全体に滞りが生じ,結果として事件解決が遠のいてしまいかねません。

また,加害者側との連絡が滞ってしまう弁護士は,多くの場合それ以外の相手との連絡も滞ってしまいがちです。万一,被害者との連絡がうまくできず,被害者側の感情面に悪影響が生じてしまうと,刑事処分にも大きなマイナスとなることが見込まれます。

そのため,弁護士選びに際しては,弁護士と滞りなく連絡を取る手段があるか,弁護士が円滑な連絡を取ってくれる人か,という点を判断基準の一つにするとよいでしょう。れらくの取り方や頻度は,完全に各弁護士の判断にかかっているため,この点は弁護士の個性や性格による面も少なくありません。

交通事故加害における弁護士選びの準備

①事故前後の状況をまとめる

交通事故加害者として捜査を受けることになる場合,その前後の状況によって刑事責任の重さや処分の見通しが大きく変わってくる場合があります。そのため,事故の直前直後の状況に関しては,できる限り漏れなく弁護士に共有することが適切です。

弁護士に共有すべき事故前後の状況としては,以下の点が挙げられます。

まとめるべき事故前後の状況

1.事故前の交通違反の有無

→飲酒運転,無免許運転,速度超過など

2.被害者の視認状況に関する事情

→どの時点で被害者を視認できたか,ライトやウインカーの有無はどうだったか等

3.当事者間の優先関係に関する事情

→信号表示など

4.事故後の対応

→その場を離れた事実があるか,誰が警察に通報したか等

②弁護士への要望をまとめる

弁護士選びに際しては,弁護士に依頼した場合に何を実現したいか,弁護士にどのような弁護活動を求めたいか,という要望を整理しておくことをお勧めします。

交通事故の場合,幸いにも過失犯であることから,それほど重大な刑罰の対象となることは決して多くありません。初犯で実刑判決の対象となってしまうのは,飲酒運転やひき逃げが伴ったケース,死亡事故で落ち度があまりに大きいケース,被害者が多数のケースなど,限定的ということができます。

そうすると,実刑判決さえ避けられれば足りる,という場合,その実現のためにどれほどのコストを費やすべきかは慎重な判断が望ましいでしょう。

一方,交通事故は機械的な処分も少なくありません。そのため,ケースによっては起訴を防ぐ手段がないという場合もあり得るところです。起訴を前提に,公開の裁判で適切な対応をすることを弁護活動の主な目的とする場合も考えられるでしょう。

ただ,この場合,不起訴という要望は実現が困難ということになります。不起訴を唯一の目的に弁護士選びをしているのであれば,起訴を防ぐ手段に乏しいと後から分かった場合,深刻なミスマッチの原因となりかねません。

弁護士への要望を整理することは,適切な弁護士選びをするため非常に重要な準備と言えるでしょう。

③迷いや悩みを言語化する

交通事故加害者となった場合に,弁護士に解決してほしい悩みは,個別のケースや当事者の希望によって様々に異なりやすいものです。取調べ対応に苦慮しているケース,被害者対応が円滑に進んでいないケース,保険未加入のため金銭賠償の方法に悩んでいるケースなど,他の事件類型よりも悩みに幅が生じやすいのも交通事故の特徴の一つでしょう。

そのため,弁護士から希望する案内をしてもらうための前提として,自分が抱えている迷いや悩みを,できるだけ具体的に言語化しておくことをお勧めします。弁護士は,自分から全て網羅的に案内するのでなく,相談者側の疑問に回答する形を取る場合が多いため,準備を怠ってしまうと希望する案内が得られない恐れもあり得るところです。

④予算を決める

弁護士への依頼には,やむを得ず弁護士費用の負担が必要となります。もっとも,具体的な弁護士費用の金額は,それぞれの法律事務所により異なるため,同じ弁護活動に対する弁護士費用が事務所ごとに違う可能性もあり得ます。

そのため,弁護士選びに際しては,その法律事務所の費用を支払うことが可能かを判断するため,予め予算を決めておくことが適切です。予算のイメージを弁護士側と共有することで,予算内で弁護活動ができるかどうかを案内してもらえるほか,弁護士によっては予算内で可能な弁護活動の内容や契約内容を柔軟に案内してもらえる可能性もあります。

交通事故加害者が弁護士に依頼する場合の注意点

①保険会社の対応との関係

「被害者との示談は保険会社に任せていいのか」というご質問は,交通事故加害者の立場になった方からのご相談として非常に多く寄せられるものです。この点を正しく把握するためには,まず保険会社の役割を理解することが必要になります。

保険会社の役割は,加害者の代わりに被害者へ支払をするという点にあります。裏を返すと,その支払の限りでのみ,保険会社は加害者の代わりになることができる,という立場にあります。

もっとも,交通事故には金銭の支払の面(=民事事件)のみでなく,刑罰の面(=刑事事件)も同時にあります。保険会社は,民事事件に関する示談は代わりに行ってくれますが,刑事事件に関する対応には介入することができません。

そのため,「被害者との示談は保険会社に任せていいのか」という点への回答としては,「民事事件の面については任せてよい」となるでしょう。保険会社の行う示談が,刑事事件に対する十分なサポートではないというポイントは,十分に注意することをお勧めします。

②被害者への支払が生じる可能性

自動車保険(特に任意保険)に加入している場合,被害者の損害に対する支払は基本的に保険会社が行ってくれます。そのため,加害者自身が被害者に支払を行う必要は基本的にありません。

ただ,刑事処分をより軽微にすることを目指すため,被害者の許しを獲得しようとする場合,双方の希望によっては別途金銭を支払うケースもあり得ます。被害者としては,加害者を許しても特段のメリットはないため,加害者側が許しの獲得を強く希望する場合,対価を支払うことを合意する場合があるのです。

この点,当事者間で許しの対価として支払いを行う場合には,その支払が「金銭賠償(=保険会社が行うべき支払)とは別のものである」ということを明確にする必要があります。金銭賠償の一部と評価されてしまうと,保険会社からは支払ができなくなってしまう場合もあり得るため,十分な注意をお勧めします。

③被害者側への接触方法

多くの刑事事件では,当事者が直接連絡を取ったり接触したりすることは望ましくありません。加害者側が被害者側への接触を図る際には,弁護士を窓口にし,弁護士限りで被害者側への連絡を試みるのが適切とされています。

しかし,交通事故の場合には,当事者間で直接連絡先を交換する運用が広く行われています。その理由としては,過失犯であって当事者間のトラブルが生じにくいという点や,金銭賠償のために連絡を取り合うことが不可欠であるという点が挙げられます。

そのため,交通事故で加害者側が被害者側へ接触する場合,当事者自身も動く必要が生じやすいことに注意することが望ましいでしょう。保険会社や弁護士に依頼したからあとは任せてよい,という発想にならないよう気を付けたいところです。

交通事故の刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

交通事故は故意のない過失犯であるため,事件そのものの責任は決して大きくないことも少なくありません。

しかし,事後の対応を誤ってしまう場合も多く,それが本来科せられる必要のない責任や負担につながりやすい分野でもあります。

適切な対応の検討は,交通事故の刑事弁護に精通した弁護士へのご相談が有益です。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所