このページでは,暴行事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。

示談や自首の方法やメリットについても紹介しているので、不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

暴行事件で不起訴を目指す方法

①当事者間での解決を試みる

暴行事件は,当事者間で解決している場合,不起訴となることが通常です。刑事事件では,様々な事情を踏まえて起訴不起訴の判断がなされますが,暴行事件の場合には,その中でも当事者間で解決されたか,という点が非常に重大視されやすい傾向にあります。当事者間で解決していれば不起訴,していなければ起訴,という判断になる事件も全く珍しくはありません。

そのため,暴行事件で不起訴を目指す場合には,まず当事者間での解決を試みることが最も有力な手段と言えます。具体的には,被害者との間で示談を目指すことが一般的ですが,示談が成立し,被害者が不起訴を希望するとの判断に至れば,不起訴が見込まれやすくなるでしょう。

また,警察などによる捜査前の段階では,当事者間で解決することにより,捜査が開始されない形でトラブルを収束することも可能です。この場合,起訴・不起訴という判断自体がなされないため,厳密には不起訴ではありませんが,捜査への対応を要しない点では不起訴処分よりも有益な早期解決と言えるでしょう。

ポイント

当事者間で解決していれば不起訴処分となるのが通常

捜査開始前に解決できれば,捜査自体が開始されない

②経緯を踏まえた判断を促す

暴行事件の中には,暴行行為そのものよりも暴行に至った経緯の方を重大視するべきケースも少なくありません。暴行事件は,当事者間の感情的な対立が原因となりやすいですが,感情的な対立を作ったのが被害者側である場合,その点を考慮しないで起訴するのは不合理と言わざるを得ない事件も多く見られます。

そのため,事件の背景に酌むべき経緯があり,その経緯を踏まえて不起訴の判断を求める,という動きは,不起訴を目指す有力な手段の一つと言えるでしょう。

もっとも,どのような経緯があれば不起訴とすべき事情と言えるのかは,具体的な経緯の内容や,暴行行為の内容等によって様々です。闇雲に経緯を主張することは逆効果になりかねないため,経緯を踏まえた判断を求めたいという場合は,その主張が合理的であるか,必ず弁護士の見解を仰ぐようにしましょう。可能であれば,弁護士に依頼し,弁護士を通じて経緯を主張してもらうことが適切です。

ポイント

経緯や暴行行為の内容によっては,不起訴の判断を促すべき場合もある

個別の事件で経緯を主張すべきかは,弁護士の見解を仰ぐことが適切

③行為や結果の程度が限定的である場合

他人の身体に危害を加える事件としては,暴行事件と傷害事件があります。この点,暴行と傷害の区別は,傷害結果(怪我など)が発生していなければ暴行,傷害結果が発生していれば傷害,という基準で行われます。

そうすると,暴行事件は,他人に暴行を加えた事件の中では,比較的軽微な事件類型と言うことができます。暴行行為が傷害結果を引き起こさなかった,ということが,暴行事件の前提となっているためです。

そして,暴行事件にも様々な内容のものがあり,ケースによっては暴行の程度を踏まえて不起訴処分を求めるべき場合もあり得ます。危険な行為をしたものの結果的に傷害結果が生じなかっただけなのか,暴行行為の危険性自体がほとんどなかったのか,という点は,起訴不起訴の判断に際して非常に大きな事情となります。

そのため,暴行行為や結果を踏まえ,事件の程度があまりに限定的であると言える場合には,その点を踏まえて不起訴処分とすることを求める動きが有力となるでしょう。もっとも,個別具体的な判断は,法的な知識や経験がなければ困難であるため,弁護士の専門的な見解を仰いだ上で検討することをお勧めします。

ポイント

暴行事件は,暴行したものの傷害結果が生じなかったという事件類型

暴行行為の危険性がない場合は,不起訴処分を求める動きが有力

暴行事件で不起訴になる可能性

暴行事件は,適切な事後対応を行うことで,ケースによっては不起訴となる可能性が十分に考えられる事件類型です。もっとも,暴行をしてしまったことが明らかである場合など,漫然と捜査に応じているだけでは不起訴が期待できないケースも少なくありません。

そのため,不起訴を目指すために有力な事後対応を具体的に理解しておくことが重要です。

不起訴を目指すための事後対応

【1.被害者側の許しを獲得すること】

認め事件の場合,被害者が加害者を許しているかどうか,という点が起訴不起訴の判断に極めて大きな影響を及ぼします。被害者が許しているとの意思表明さえあれば,それだけで不起訴処分にしてもらえるというケースも数多く見られるところです。

そのため,暴行行為をしてしまった事実が間違いなく,いわゆる情状に訴える必要がある場合には,まず何より被害者側の許しを獲得することが重要な事後対応となるでしょう。具体的には,被害者との示談を目指すことが考えられますが,特に当事者間で連絡を取り合うことができる場合を除いては,弁護士に依頼し,弁護士を窓口にして交渉を試みる手段が有力です。

【2.反省の意思を具体的な行動に移すこと】

暴行事件で不起訴処分とするかどうか,という判断に際しては,被疑者(加害者)がどれだけ反省しているか,という事情も重要な判断材料になります。もっとも,反省を口にしていればよいかと言えば,そう簡単な話ではありません。暴行行為を認めているのであれば,反省していることは当然であり,反省の意思を示してもマイナス評価を防ぐ程度の意味しかないためです。

反省を不起訴処分に結び付けたい場合には,単に反省の意思を表明するだけではなく,その意思を具体的な行動に移すことが望ましいでしょう。行動に移す場合の具体的な手段はケースによりますが,第三者に迷惑をかけてしまっていればその第三者への謝罪や賠償を試みる,お酒が原因になっていれば断酒したり酒の危険性を勉強したりするなど,事件の内容に応じた行動を検討することが有力でしょう。

【3.否認事件で主張の根拠を明確にすること】

否認の暴行事件では,当事者双方の言い分が大きく食い違い,どちらの言い分が真実に近いのか判断の困難な場合も少なくありません。この点,当事者間で言い分が大きく場合には,言い分の信用性を基準にどちらが正しいと言えるか判断することが通常です。

言い分の信用性を判断するための要素は数多くありますが,中でも根拠のある言い分であるかどうかは,非常に重要な判断要素となります。物的証拠と一致する言い分である,他の関係者の話と一致する言い分であるなど,証拠と整合していることが分かれば,言い分の信用性は劇的に高くなるでしょう。

そのため,否認事件の場合には,自身の主張の根拠を明確にし,その根拠を捜査機関に把握してもらう動きが有力です。はっきりとした言い分や根拠がある場合には,意図的に隠しておくようなことはせず,積極的に情報提供をして判断に反映してもらう方針が適切でしょう。

不起訴の意味や効果

不起訴の意味・種類

不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。

不起訴処分には,以下のような類型があります。

不起訴処分の類型

1.嫌疑なし

捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。

2.嫌疑不十分

捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。

3.起訴猶予

犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。

4.その他の類型

・訴訟条件を欠く場合

→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など

・罪とならず

→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など

なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。

ポイント

不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある

認め事件では起訴猶予を目指す必要がある

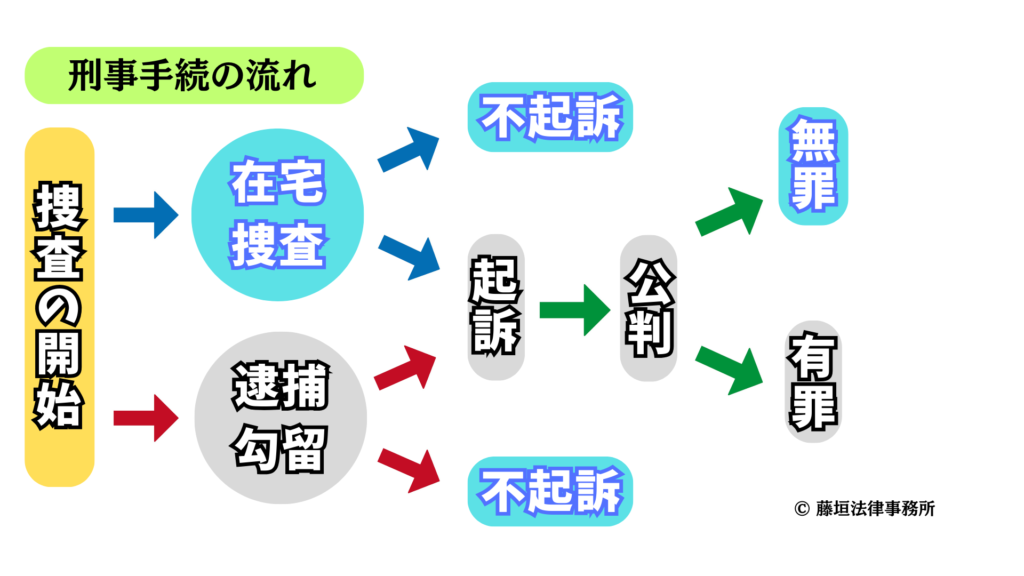

逮捕と不起訴の関係

逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。

これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。

刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。

裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。

ポイント

逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分

逮捕と不起訴は両立する

起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も

不起訴になった場合の効果

不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。

①前科がつかない

前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。

そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。

前科がつかないことのメリット

1.資格に対する影響を避けられる

国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。

前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。

2.就職・転職への影響を避けられる

前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。

前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。

3.海外渡航の制限を避けられる

前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。

前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。

②釈放される

不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。

③逮捕されない

不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。

ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。

④取り調べを受けない

不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。

暴行事件で示談を目指す場合のポイント

暴行事件における示談のメリット

暴行事件で示談をすることには,以下のように多数のメリットがあります。

①前科の回避

暴行事件では,犯罪事実の存在が明らかであれば,被害者が特に許している場合を除いて起訴されることが一般的です。起訴された場合には,刑罰を受けることになるため,前科(刑罰を受けた経歴)が付いてしまいます。

この点,起訴を防いで前科が付かないようにするための最も有力な手段が,示談です。示談が成立する場合,被害者が加害者を許すという意思を表明することになるため,被害者が許した事実を踏まえて不起訴になる可能性が非常に高くなります。

被害者が許すのは,基本的に示談が成立した場合のみです。暴行事件で捜査が行われるのは,被害者が捜査や処罰を求めているからであるため,何もしなければ被害者は許さないままとなってしまいます。

示談は,被害者の許しを通じて前科を防ぐ唯一の手段として,大きなメリットのある行動と言えるでしょう。

ポイント

示談のない暴行事件は起訴されるのが一般的

示談をすれば,不起訴の可能性が非常に高くなる

②逮捕の回避

暴行事件は,被害者の身体に危害の生じる恐れが高い類型であるため,被害者を危険から守るために加害者を逮捕することが多いものでもあります。当事者間の感情的なトラブルであることも多いことから,事件の大小にかかわらず加害者を逮捕して物理的に引き離す,という取り扱いになることも少なくありません。

そして,逮捕をされると,同居家族や仕事の関係者に具体的な影響が生じかねない上,刑事施設に収容されることで重大な精神的苦痛を強いられることになります。逮捕のデメリットは極めて大きなものです。

この点,示談の成立した暴行事件は,その後に逮捕されることがほとんどないということができるでしょう。示談が成立している以上,その後に逮捕をして被害者を加害者から守る必要がないためです。

逮捕を防ぎ,円滑に事件を解決するための手段として,示談のメリットは非常に大きいと考えてよいでしょう。

ポイント

暴行事件は逮捕される場合が多い

示談が成立すれば,逮捕の必要はほとんどなくなる

③早期釈放

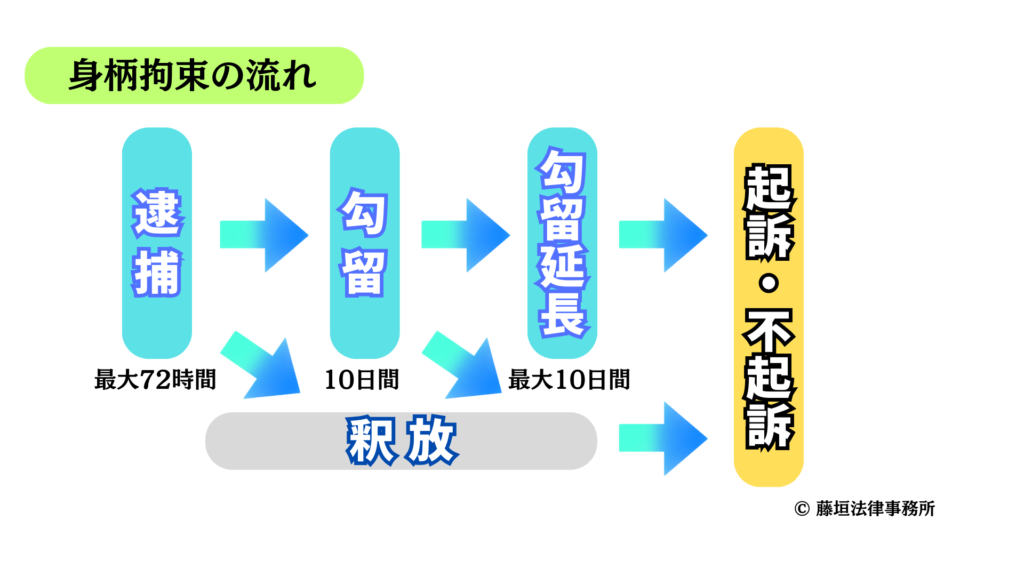

暴行事件で既に逮捕や勾留という身柄拘束をされている場合,早期釈放の手段として示談は非常に有力です。

逮捕をされた場合,まず最長72時間拘束された後,10日間の勾留,さらには最長10日間の勾留延長と,20日を超える期間の身柄拘束を強いられる可能性も否定できません。勾留延長までがすべて行われてしまう場合,加害者の生活はそれまでとは一変しているでしょう。

一方,少しでも早期に釈放されれば,それだけ生活への悪影響も小さく済むことが多いはずです。

この点,逮捕の後に示談が成立した場合,勾留をするか,さらには勾留延長をするか,という局面において,釈放の判断を促す非常に大きな材料になります。逮捕後に勾留されず釈放された場合は,最長72時間の身柄拘束で済むことになるため,生活への影響も最小限に抑えられるでしょう。

④被害者との解決

暴行事件は,犯罪であるという側面のみでなく,当事者間の法律問題(民事事件)の側面も持つトラブルです。具体的には,被害者が加害者に対して,精神的苦痛への慰謝料などを金銭で支払うよう請求することが可能とされます。

そして,この金銭請求の権利は,加害者が刑罰を受けても影響されません。そのため,加害者としては,刑罰を受けた上でさらに被害者から金銭を請求される可能性もあり得ます。

この点,示談が成立した場合,被害者との法律問題も同時に解決することとなります。そのため,示談成立後に被害者から金銭を請求される可能性はなくなり,当事者間でのトラブル解決にもつながるでしょう。

ポイント

被害者から金銭を請求される可能性がある

示談が成立すれば,被害者からの金銭請求もなくなる

暴行事件で示談は必要か

暴行事件の場合,疑われている内容に間違いがなければ,処分軽減のためには示談が必要と考えるべきです。

事件の内容が間違いない場合(認め事件の場合),処分の重さは被害者の意向を反映する形で決められます。被害者が処罰を望めば処罰が科されやすく,逆に被害者が処罰しないことを望めば処罰が科されづらくなるのです。

そのため,被害者に処罰を望まない意思を表明してもらうために,その唯一の手段である示談を行う必要がある,ということになります。

一方,疑われている内容が事実でない,という場合(否認事件の場合)には,示談を行うかどうかに慎重な判断が望ましいでしょう。

示談の基本的な内容は,被害者への謝罪と賠償です。これを受けた被害者が加害者を許すことで,示談が刑事処分の軽減につながるというわけです。

そのため,被害者への謝罪と賠償を行うべきでない場合,謝罪と賠償を内容とする示談を行うのは不合理です。最悪の場合,疑いが事実でない,という主張の信用性に悪影響を及ぼす可能性もあります。疑いが事実でないのに被害者への謝罪と賠償をするのは矛盾するからですね。

ただし,否認事件であっても,解決を急ぐ目的で示談を行うことはあり得ます。その場合は,示談の内容に配慮する必要があるため,必ず専門家の意見を仰ぐようにしましょう。

ポイント

認め事件では示談が必要

否認事件では示談するか慎重な判断をすべき

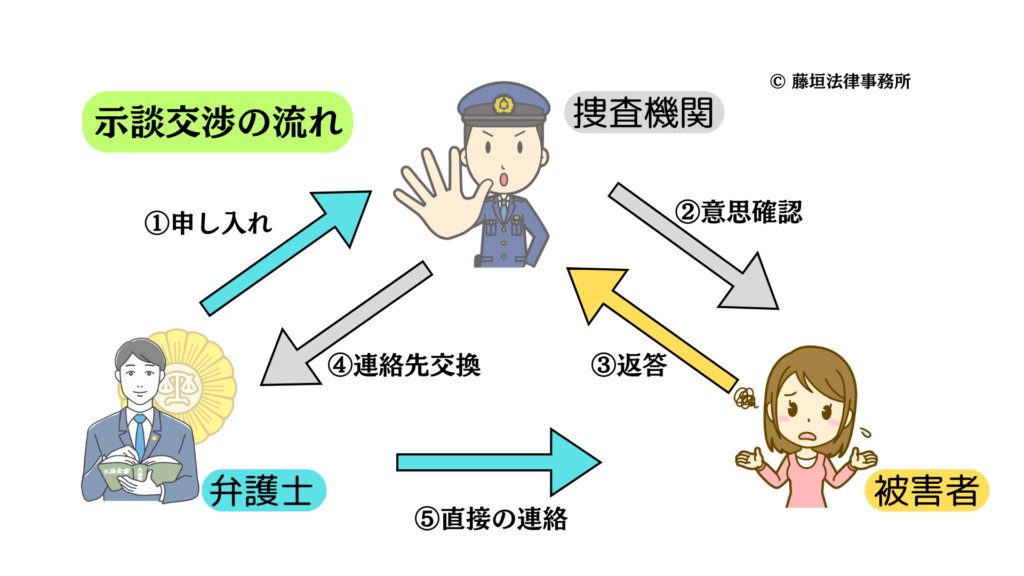

暴行事件で示談をする方法

暴行事件における示談は,捜査機関(警察や検察)から被害者に連絡を入れてもらう方法で試みることが一般的です。捜査機関担当者が被害者に示談への意向を確認し,示談交渉を了承する場合には連絡先の交換に至る,という流れが通常です。

しかし,捜査機関がこのような取り扱いをするのは,加害者が弁護士を通じて示談を試みる場合に限られます。弁護士を間に挟まない限り,示談交渉を開始することはできません。

暴行事件の場合,当事者間に大きな感情的対立の生じていることが多いため,捜査機関は当事者を直接引き合わせることはできないと考えます。そのため,弁護士を窓口にすることを条件に,示談交渉を認めるという運用をしているのです。

弁護士が示談交渉を試みる場合の主な流れは,以下の通りです。

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる

2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする

3.被害者が捜査機関に返答をする

4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する

5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

暴行事件の示談金相場

暴行事件の示談金は,概ね10~30万円ほどが目安になりやすいでしょう。

暴行事件は,被害者がケガをしていないことが前提であるため,被害者がケガをしている傷害事件などと比べて,示談金は低額になる傾向があります。

個別の示談金は当事者間の協議で決定しますが,示談金額に影響する事情としては以下のような点が挙げられます。

示談金に影響する事情

1.暴行の経緯

→被害者に落ち度がなければ増額要因に,被害者にも落ち度があれば減額要因になる

2.暴行の内容

→危険性の高い行為であれば増額要因に,けがをする可能性のない行為であれば減額要因になる

3.ケガのなかった理由

→被害者が回避した結果であれば増額要因に,加害者の行為が原因であれば減額要因になる

暴行事件は自首するメリットがあるか

暴行事件で自首をするべき場合

①現場から逃走してしまった場合

暴行事件が現行犯で問題となった際に,現場から逃亡する方法でその場を逃れた場合には,自首の検討が有力な状況と言えます。

現場から逃走した場合には,その後に被害者が警察に被害申告する可能性が非常に高くなります。そして,被害申告を受けた警察としては,加害者が現場から逃走してしまったという事実を踏まえ,再び逃亡される危険を防ぐために,加害者を特定次第逮捕することが有力な選択肢となります。

そのため,逮捕を防ぐためには,逃亡の可能性がない,ということを捜査機関に理解してもらう必要があり,逃亡しないとのメッセージを明確に発信する具体的な手段が自首です。

逆に,現場から逃走してしまった状況下では,自首以外の手段で逮捕を防ぐ積極的な動きを取ることは難しい場合が多数です。このケースでは,自首の効果が特に高いということができるでしょう。

ポイント

加害者が現場から逃走した場合,捜査機関にとって逮捕が有力な選択肢になる

逮捕の必要がないことを理解してもらうには,自首が有力な行動

②相手と音信不通になった場合

暴行事件の場合,当事者間で円満な解決ができれば,自首までは必要のないことが通常です。自首の主な目的は,逮捕や刑罰を回避する点にありますが,当事者間で解決ができた場合にはそれのみで逮捕や刑罰が防げることが一般的であるため,重ねて自首を行う必要まではないと言えます。

そのため,当事者間が元々知人などの間柄であったり,共通の知人がいて橋渡し役になってくれたりと,当事者間の解決ができる状況にある場合は,まず示談などの円満な解決を目指すことが適切でしょう。

一方,当事者間で円満解決する手段がない場合には,自首が有力な行動になります。特に,ある時期までは連絡が取り合えていたにもかかわらず,急に音信不通になってしまった,という場合には,相手が円満な解決を諦めて捜査機関に捜査を求める方針を取ることとした可能性が高い状況であるため,捜査が行われる前に先手を打って自首することで,不利益を最小限に抑える方針が有力と言えるでしょう。

ポイント

当事者間で解決ができれば,自首までは必要のないことが通常

相手と音信不通になった場合,当事者間での解決が期待できないため自首が有力

③継続的なトラブルである場合

当事者間に継続的なトラブルが生じており,その一部が暴行事件という形で現れたという場合,警察の捜査に際しては,トラブルの深刻化を防ぐための慎重な判断が必要になります。

特に,暴行事件の発生までは互いに暴力を振るうまでは至っていなかった,という場合,暴行事件を皮切りに互いの暴力的行為がエスカレートしてしまう可能性が懸念されるため,逮捕の必要性が高い,との評価につながりやすい傾向にあります。

そのため,当事者間のトラブルが継続的にある場合には,暴行事件を過小評価することなく,将来の捜査に備えた自首の検討が有力です。

また,自首をした場合には,その後にトラブルが起きないことも非常に重要となります。被害者の立場になることは避けられませんが,自分が加害者と評価されかねないようなトラブルは決して引き起こさないように注意しましょう。

ポイント

暴行事件を皮切りにトラブルがエスカレートすると懸念されやすい

自首後にはトラブルを再発させないことも重要

暴行事件の自首は弁護士に依頼すべきか

暴行事件の自首を検討する場合には,必ず弁護士に依頼し,弁護士の判断を仰ぎながら進めることを強くお勧めします。また,実際に自首を行う場合にも,弁護士に依頼の上で,弁護士が主導する形で試みることが有益でしょう。

弁護士への依頼には,以下のようなメリットが見込まれます。

①犯罪に当たるかが判断できる

自首は,当然ながら犯罪行為をしてしまった際に行うべきものです。犯罪行為をしていないにもかかわらず自首をしようとすれば,その動き自体が無駄となるのみならず,より悪質な別の犯罪を隠そうとしているのではないか,などという疑いを持たれるきっかけにもなりかねません。

そのため,自首を検討する際には,自分の行為が犯罪に当たるかどうか,という点の正確な理解が必要不可欠と言えます。

この点,弁護士に依頼することで,自分の不安視している行動が犯罪に当たるか,弁護士に法的な判断をしてもらうことが可能です。特に,暴行罪は対象となる行為の幅が広く,犯罪に該当するかどうかの判断が容易でないものも多いため,検討の初期段階で法的な整理をしておくことは非常に有益でしょう。

②逮捕が回避しやすくなる

自首の最大の目的の一つが,逮捕の回避です。自首をしなければ逮捕される恐れがある場合,ケースや状況によっては自首が唯一の逮捕回避策となることも少なくありません。そのため,自首を行うのであれば,逮捕の回避につながる形で行うことが非常に重要となります。

しかしながら,自首のやり方を誤ってしまうと,せっかく自首をしたにもかかわらず逮捕を防ぐ効果が十分に発揮されない結果となる恐れもあり得ます。大きなリスクを背負った行為をする以上,その方法は万全にするのが適切です。

この点,弁護士に依頼することで,逮捕回避の効果を最大限に高めるための進め方や対応の仕方を知ることができ,自首による逮捕回避がより見込みやすくなります。また,弁護士が捜査機関と協議を試みるなど,弁護士が別途逮捕を防ぐための弁護活動をしてくれるため,相乗効果も期待できるでしょう。

③自首後の弁護活動が迅速にできる

自首を行った後は,捜査が行われ,最終的な刑事処分を受けるまでの手続が進むことになります。そのため,自首をするのであれば,自首後の手続にも無関心でいるわけにはいきません。

この点,自首後の弁護活動も行ってもらう内容で弁護士に依頼すれば,自首をした後速やかに,必要な弁護活動を開始してもらうことができます。暴行事件の場合,被害者への対応など迅速に行うべき弁護活動も多いため,速やかに動き出せることのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

④早期釈放を目指すことができる

捜査機関の判断によっては,逮捕を回避できない場合も考えられますが,暴行事件の場合には,ケースによって逮捕後の早期釈放が十分に期待できる可能性も低くはありません。もっとも,積極的に法律上の不服申立てを行う必要があるなど,弁護士がいなければ早期釈放を目指す行動自体ができない恐れもあり得ます。

この点,弁護士に依頼しておくことで,万一逮捕されてしまった場合でも早期釈放を目指すための動きを尽くしてもらうことが可能です。逮捕されたケースであっても,最短で釈放してもらうことができれば,日常生活への悪影響は最小限に抑えられるでしょう。

暴行事件で自首をする場合の注意点

①早期に行う必要がある場合

自首は,捜査機関が「犯罪事実」と「犯人」の両方又は一方を把握していない場合にのみ成立する手続です。捜査機関にとって,犯罪事実も犯人も分かっている状況だと,自分から積極的に出頭しても自首と評価してもらえる可能性はありません。

暴行事件の場合,当事者同士が知り合いであるケースも少なくありませんが,そのように相手の個人情報を知っている間柄だと,捜査機関による「犯人」の特定が短期間で可能になります。極論すれば,被害者が捜査機関に被害申告をしたと同時に,犯人が誰であるかも分かることになるでしょう。

そうすると,暴行事件の自首は,被害者が警察等に相談するより前に,早期に行う必要がある場合も少なくない点に注意が必要です。自首の決断は容易ではありませんが,見えないタイムリミットが迫っている可能性にも気を付けておくことが望ましいと言えます。

②自首後に示談を試みるべき場合

自首をした場合,その後に示談を試みるべき場合は少なくありません。基本的に,被害者が誰であるか明らかな場合には,自首後速やかに示談を試みるのが適切でしょう。

自首の目的は,最終的には刑事処分を少しでも軽くすることであるのが通常です。そして,暴行事件で刑事処分が軽くなる最大の要因は,認め事件であれば被害者との解決(示談)であることがほとんどです。そうすると,刑事処分を軽くするための手段として自首をしておきながら,更に効果が見込まれる示談を試みないというのは,合理的な動き方とは言い難いでしょう。

自首をした暴行事件では,基本的に示談を試みるべきものだ,という理解をしても間違いないと考えます。

③捜査の初期段階であること

自首は,あくまで捜査の初期段階であり,自首をきっかけとして刑事手続がスタートすることになります。被疑者本人にとっては,自首が非常に大きな分岐点であり,心理的負担の大きな行動であることも確かですが,手続全体との関係ではスタートラインを切ったばかりです。

そのため,自首をした場合には,その後に刑事手続が始まる初期段階であることに十分注意の上,自首に満足したり,自首後の対応を疎かにしたりすることのないよう,真摯な対応を続けるようにしましょう。自首の効果が十分に発揮されるかどうかは,その後の動き方にもかかっています。

暴行事件で不起訴を目指す場合の注意点

①被害者から接触を拒否される可能性

暴行事件で不起訴を目指す場合,被害者との間で解決を目指すことが非常に有力な手段となりますが,被害者と解決するには被害者の了承が不可欠です。加害者側が解決を試みたいと考えたとしても,被害者側に話し合いや解決の意思がなければ,当事者間で解決のための合意をすることは困難となってしまいます。

被害者に話し合いや解決の意思があるかどうかは,専ら被害者の感情的な判断にならざるを得ません。この点,暴行事件の場合だと,当事者間の感情的な対立が激しく,被害者がどうしても解決を目指す気持ちになれないというケースが多くなりがちです。

もちろん,当事者間で解決を目指す方が被害者にとってもメリットある話であることは多いですが,仮に不合理な判断だったとしても,被害者が話し合いたくないと思えば,話し合いは実現の可能性がありません。

暴行事件の場合,被害者の感情的な判断から接触を拒否される可能性に注意が必要となるでしょう。

②相手に怪我がないとの主張

暴行事件では,事件が軽微であることを不起訴とするべき事情の一つとして主張する場合があり得ます。もっとも,被害者に怪我がない,との主張は,必ずしも奏功しない可能性に注意が必要です。

そもそも,暴行事件は,暴行をしたものの相手が怪我などをしなかった場合に成立する犯罪です。暴行事件である以上,相手は怪我していないことが前提であるため,相手が怪我しなかったとの主張が有効であるケースは非常に限られやすいでしょう。

この点,暴行自体が絶対に怪我をする可能性のないほど軽い行為だった場合には,その点を不起訴処分を目指す材料として主張することがあってもよいでしょう。結果的に怪我をしなかったのみならず,怪我をする余地のない程度の行為だったということができれば,事件はそれだけ軽微であったとの評価につながる可能性が高いためです。

③共犯事件の場合

暴行事件は,一対一だけでなく,一対複数,複数対複数など,多数の人物が関わっているケースも少なくありません。そして,複数の加害者が存在する共犯事件の場合,共犯者間で処分の結果に差の生じる可能性も決して低くはありません。

この点,共犯事件における刑事処分は,それぞれの役割の大きさを基準に区別されることが一般的です。主犯格であったのか,従属的な立場であったのか,ほとんど傍観者のような存在だったのか,といった役割に関する事情が,処分の重さに直接重大な影響を及ぼすのです。

また,共犯事件では足の引っ張り合いに注意が必要となり得ます。自分の役割が小さいほど有益であるとの思いから,他の共犯者の役割を誇張して主張するなど,責任のなすりつけ合いにつながるケースも多数見られます。

共犯事件では,それぞれが果たした役割の大きさが不起訴処分の可否に大きな影響を及ぼすことを意識したいところです。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所