このページでは,ひき逃げ事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

LINE相談24時間受付中

ひき逃げ事件で逮捕される可能性

ひき逃げ事件は,逮捕の可能性が十分に考えられる事件類型です。逮捕を避ける手段に乏しい場合も珍しくはないため,事件によっては逮捕を覚悟すべきケースも少なくはないでしょう。

ひき逃げ事件は類型的に逮捕の可能性が高いものですが,逮捕が見込まれやすい理由としては,以下の点が挙げられます。

ひき逃げ事件で逮捕されやすい理由

1.事件の重大性

2.逃亡の恐れ

3.被害者の救済

【1.事件の重大性】

ひき逃げは,非常に違法性の程度が大きい犯罪行為と考えられています。ひき逃げとは,自動車運転者が交通事故後に被害者を救護する義務(救護義務)に反してその場を立ち去ることを言いますが,それだけ救護義務を果たすことが重要と理解されているのです。

刑事事件の場合,事件が重大であるほど処分も重くなるため,重い処分を避ける目的で証拠隠滅などされる危険が大きい,と評価されることが通常です。そのため,重大であるひき逃げ事件は,証拠隠滅等を防ぐために逮捕されやすい事件類型ということになります。

【2.逃亡の恐れ】

逮捕するかどうかは,逃亡の恐れがあるかどうかを重要な判断基準として決められます。この点,ひき逃げ事件は,まさに事故現場から逃亡してしまった事件であるため,類型的に逃亡の恐れが高いと評価されやすい傾向にあります。

また,ひき逃げ事件は,事故の発生に気づいていない場合を除き,事件が捜査されていることが加害者にとって明らかです。被害者側が警察に通報などをしない可能性はほとんどないため,ひき逃げの自覚があれば,事件は捜査されていると理解するのが通常でしょう。

そうすると,加害者が逃亡を続ける動機はさらに大きくなってきます。ひき逃げをした加害者が逃亡を継続することになりやすいため,今後の逃亡を防ぐためにも逮捕の可能性が高くなります。

【3.被害者の救済】

ひき逃げ事件では,被害者に相当程度大きな損害が生じているケースが少なくありません。被害者は身体や車両にダメージを受けていることが多く,その救済が不可欠な状況となりやすいでしょう。

この点,被害者の救済は,加害者が損害を補填する形で実現する必要があります。そうすると,加害者を特定した上で,加害者が逃れられないよう逮捕することが,被害者の救済にとって適切な方法と判断されやすいことになります。

また,被害者の感情面に配慮する観点でも,逮捕をしない取り扱いは被害者の理解が得られづらいため,逮捕をすることが有力になりやすいところです。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所のそれぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント

現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕

捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ

→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント

通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕

逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪

2.犯罪を疑う充分な理由がある

3.急速を要するため逮捕状を請求できない

4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

| 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |

| 逮捕状 | 不要 | 逮捕後に請求が必要 |

| 一般人の逮捕 | 可能 | 不可能 |

逮捕後の流れ

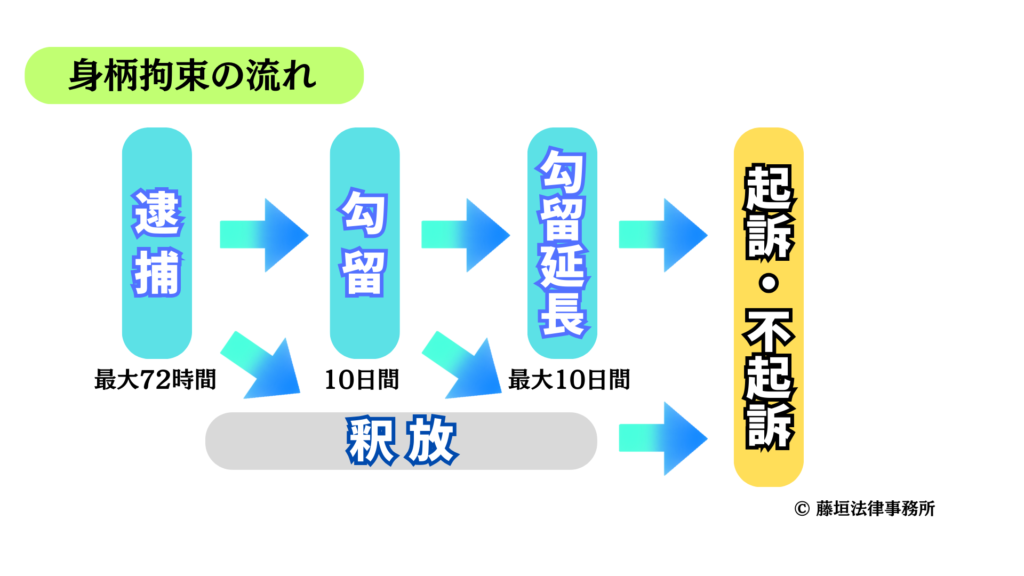

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。

その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント

逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る

勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。

そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります。

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。

さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。

逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。

そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。

一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。

逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

ひき逃げ事件で逮捕を避ける方法

①自ら警察に出頭する

ひき逃げ事件で逮捕の可能性が高まる大きな理由の一つが,現に逃亡をしており今後も逃亡することが危険視される,という点にあります。裏を返せば,逃亡の恐れがないと判断してもらうことができれば,逮捕の可能性は大きく後退するケースが多数です。

そのため,自ら警察に出頭することで,逃亡の意思がないことを表明する方法は有力と言えます。一般的に,自ら出頭した人がその後に逃走するというのは,不合理な行為であって考えにくいとの理解がなされるでしょう。

また,自ら出頭する行為は,捜査機関に犯罪事実などが発覚していない段階であれば自首に該当する可能性があります。自首が成立すれば,逮捕回避や処分の軽減などに対して,より有益な効果が期待できます。

②被害者への謝罪を尽くす

ひき逃げ事件における逮捕は,被害者保護の観点を強く考慮したものであることが少なくありません。つまり,重大な被害を受けた被害者の無念や憤りを踏まえ,被疑者にも相応の重い措置(=逮捕)を行う,という判断がなされやすいところです。

そうすると,被害者側が強い被害感情を抱えておらず,被害者保護のために逮捕する必要はないと判断してもらうことができれば,逮捕の可能性は大きく減少することが見込まれます。そのため,加害者としては被害者側に可能な限りの謝罪を尽くし,その感情に配慮した行動を取ることが有力な手段となります。

なお,被害者に対しては,感情面はもちろん経済面でも配慮の必要があります。経済的な配慮のためには,自動車保険の担当者へと円滑に引き継ぐなど,保険を通じた支払の便宜を図る動きが一案でしょう。

③金銭賠償を行う

ひき逃げ事件では,経済的な損害を被った被害者が泣き寝入りになることを防げるよう,加害者の身元を確保する目的で逮捕される場合もあります。被害者としては,捜査機関が加害者を特定し,逮捕してくれなければ,現実的に損害賠償を請求できないというケースも決して珍しくありません。

逆に,加害者から被害者への金銭賠償が尽くされていれば,被害者が金銭を回収するための配慮として逮捕をする必要はなくなります。また,適切な金銭賠償が行われている場合,当事者間の関係も比較的解決に近い状態であることが見込まれるため,逮捕という強い態様の捜査をする必要性はより低くなることが期待できるでしょう。

ひき逃げ事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

ひき逃げ事件の逮捕を防ぎたい場合や,逮捕後の対応を万全にしたい場合は,弁護士への依頼が適切です。弁護士への依頼によって,最悪の事態を防ぎ,身柄拘束に伴う不利益を最小限にとどめることが可能になり得るでしょう。

ひき逃げ事件の逮捕に関して弁護士に依頼するメリットとしては,以下のような点が挙げられます。

①逮捕リスクの高さを把握できる

同じひき逃げ事件であっても,具体的な逮捕リスクの程度は個別の事件によって様々に異なります。もっとも,具体的な事件における逮捕リスクの高さを正確に把握することは,決して容易ではなく,専門家以外には困難である場合がほとんどでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,自分の事件はどの程度の逮捕リスクがある内容か,自分の現状はどの程度の逮捕リスクがある状況か,といった点を理解することができます。逮捕リスクの高さを正しく理解することは,事件に応じた適切な対応方法の判断と直結するため,非常に重要なポイントということができるでしょう。

②手続の見通しが分かる

ひき逃げ事件の場合,見込まれる手続や処分の内容によって,手続の流れに複数の可能性があります。そして,複数の可能性のうちどの流れであるかによって,いつどのような対応をすべきかが変わってくるため,自分の事件はどの流れを辿るのか,正しく見通すことが必要となります。

この点,弁護士に依頼すれば,手がかりとなる事情をもとに,今後の手続の見通しを立ててもらうことが可能です。また,その見通しを踏まえて,どのタイミングでどのような対応をするか,といった方針を検討してもらうこともできるでしょう。

ケースによっては,見通しを一つに絞ることが難しい場合もあり得ますが,現実的に見込まれる可能性が絞れるだけでも,その後の検討の容易さは極めて大きく変わるでしょう。

③逮捕後の対応を迅速にしてもらえる

ひき逃げ事件の場合,逮捕される可能性を踏まえた検討や対応も不可欠です。逮捕が避けられず,逮捕後の対応が必要となったときには,できるだけ早く弁護士に適切な対応を講じてもらうことが重要となります。

この点,あらかじめ弁護士に依頼していれば,逮捕後の弁護活動を迅速に開始してもらうことが可能です。弁護士に依頼していない状態だと,家族など周囲の関係者が弁護士探しをし,弁護活動を依頼してもらう必要がありますが,そこにはやむを得ず大きなタイムロスが生じます。

逮捕後の手続に法律上の時間制限があることも踏まえると,速やかに弁護活動が開始できるメリットは非常に大きなものと言えます。

ひき逃げ事件の逮捕に関する注意点

①対応を要する時期

ひき逃げ事件では,逮捕を防ぐための対応をいつ要するか,という点がケースにより様々です。被害者側が捜査を求めるタイミング,捜査の結果加害者が特定されるタイミングなどが,個々人の判断や発見される証拠等によって大きく異なるためです。事件によっては,事故発生直後に対応をしなければならないこともあり,一方で一向に逮捕できる状況に至らない事件もあります。

そのため,ひき逃げ事件の逮捕に関しては,いつ具体的な対応を要するかが事前には分からない,という点に注意することが必要です。この点,通常,対応が遅れるメリットはほとんどないため,対応するのであれば早めに行うに尽きるでしょう。

②逮捕の回避が困難な場合

ひき逃げ事件の場合,捜査の進展などによっては,逮捕を回避するための方策を講じるための時間的余裕がない場合も少なくありません。捜査機関が速やかに加害者を特定した場合,何をする間もなく逮捕されてしまう場合は十分に考えられます。

また,捜査機関が被疑者の逮捕を決めており,その判断が変わる余地がない場合には,逮捕回避の努力を尽くしても結果的に逮捕が防げない場合はあり得ます。重大な事件類型である以上,逮捕を避ける手段がない可能性も踏まえておくことが必要です。

③逮捕後の考え方

ひき逃げ事件は,逮捕が防げない可能性も低くはないため,逮捕された場合の考え方についても押さえておくことが適切です。逮捕後の対応を十分に尽くせれば,最終的な結論はより不利益の小さなものになることも十分に考えられます。

この点,逮捕後の基本的な考え方としては,一定期間の身柄拘束を想定しつつ,最終的な刑事処罰の回避や軽減を目指す,という方針が有力でしょう。

ひき逃げ事件で逮捕された場合,速やかに釈放されるケースは残念ながら多くありません。事件類型上,収集の必要な証拠が多く想定される上に,逃亡や証拠隠滅の危険が大きいと評価されやすいためです。そのため,早期釈放のみに執着することは結果の伴わないことが多いでしょう。

一方,最終的な刑事処分が軽減する可能性は十分にあり得ます。被害者側への対応などを通じて,処分の軽減が期待される状況となれば,結果的に釈放が早まる可能性すらあり得るところです。

そのため,逮捕後の基本的な考え方としては,早期釈放に執着せず処分の軽減を目指す,というスタンスをお勧めします。

ひき逃げ事件の自首

ひき逃げ事件で自首をするべき場合

①事故の規模が重大なケース

ひき逃げ事件の責任の重さは,事故の規模に比例する傾向にあります。事故が大きいほど,ひき逃げによって生じる被害が大きくなりやすいため,その責任も重くなります。

また,事故の規模が重大である場合,「事故に気付かないまま走り去ってしまった」という可能性はほとんどなくなることになります。大規模な事故が起きるほどの衝撃がありながら,事故が起きたとは気づかなかった,という場合は考えにくいためです。

そのため,事故の規模が重大なひき逃げ事件は,加害者が事故に気付きながらひき逃げしたことが明らかである上,その行為の責任が特に重いということになります。この場合,逮捕勾留といった身柄拘束をして捜査が行われた上で,実刑判決を受けて刑務所に収容される,という流れを辿ることも十分に考えられます。

そうすると,事故の規模が重大なケースでは,最終的な刑事責任をできる限り軽減させるため,自首を行うことが非常に有力な手段となるでしょう。自首をしなければ実刑判決であったが,自首をしたことで実刑判決が避けられた,という場合も大いにあり得るところです。

ポイント

ひき逃げ事件の刑事責任は,事故の規模に比例しやすい

②被疑者として特定される見込みがあるケース

ひき逃げ事件の被疑者として自身が特定される見込みである場合,対応をせず放置しているメリットはあまりありません。なぜなら,被疑者の特定が可能なひき逃げ事件は,ほぼ確実に被疑者を特定し,被疑者に対する捜査へと移行することになるためです。

このとき,漫然と放置していると,やがて捜査を受けることになってしまい,自首の機会を失ってしまいかねません。

自首は,自分が被疑者として特定される前に行うことが必要です。自ら警察に出頭したとしても,既に被疑者として特定された後であれば,自首の要件を満たさず,自首が成立した場合のような効果は期待できなくなるでしょう。

事故状況や想定される証拠などから,自分が被疑者として特定される見込みがあるケースでは,できるだけ早期に自首の検討を行うことが適切でしょう。

ポイント

被疑者の特定が可能なひき逃げ事件では,放置するメリットに乏しい

捜査を受けた後では自首の機会が失われてしまう

③否認事件の自首

ひき逃げの心当たりがないものの,自分を加害者として捜査をされているひき逃げ事件があると分かった場合(または予想される場合),自首をするのは適切でしょうか。

この点,否認事件である以上,法的な自首を行うわけにはいきません。自首は,自身の犯罪行為を捜査機関に申告する行為であるためです。そのため,否認事件でありながら,出頭して情報提供などを積極的に行うか,という問題になるでしょう。

積極的に出頭するメリットとしては,以下の点が挙げられます。

否認事件で自ら出頭するメリット

1.逮捕リスクの低下

→後に被疑者として捜査を受ける場合でも逮捕されにくくなる

2.取り扱い状況の把握

→実際に捜査されているかが分かる場合もある

3.主張の容易さ

→捜査機関主導で取り調べなどを受ける場合より,自身の主張を伝えやすい

もっとも,否認事件でありながら進んで出頭するという行為は,一般的にはあまり見られないため,その趣旨や内容が正しく伝わるよう適切な方法で行う必要があります。行うべきかどうかも含め,慎重な検討をすべきことは間違いないでしょう。

ポイント

否認事件でありながら進んで出頭する行為にもメリットがある

もっとも,方法は慎重に検討するべき

ひき逃げ事件の自首は弁護士に依頼すべきか

ひき逃げ事件で自首を検討する場合,実際に自首を行う場合には,弁護士への依頼を強くお勧めします。弁護士に依頼することで,より適切な方法での自首ができ,有益な効果が期待できます。

弁護士に依頼することの具体的なメリットとしては,以下の点が挙げられます。

①逮捕を回避できる可能性が上がる

ひき逃げ事件の自首は,逮捕の回避が大きな目的になりやすいところです。ひき逃げ事件は類型的に逮捕の恐れが大きいため,自首をしなければ逮捕されるであろう事件も多く,自首による逮捕回避の重要性は高くなります。

もっとも,自首の方法や内容が不十分・不適切である場合,逮捕回避にとって十分な効果が生じない恐れがあります。せっかく自首をしても,逮捕を防ぐ効果が半減してしまうのであれば,それは非常にもったいないことです。

この点,弁護士に依頼することで,適切な方法・内容での自首ができ,逮捕回避につながりやすくなることが期待できるでしょう。自首を行う際の負担も大きく軽減できるため,自首に踏み切る心理的なハードルも低くなることが期待できます。

②取調べの備えができる

自首は,あくまで捜査の出発点であり,自首後には取調べをうけることが見込まれます。自首とその後の取調べは基本的にセットとなるため,自首を行う場合には取調べに向けた準備も不可欠です。

しかしながら,自分で取調べ対応の準備を適切に行うのは容易ではありません。十分な備えを行うには,取調べの方法や内容を熟知している専門家の意見を仰ぐことが不可欠になるでしょう。

自首のサポートを弁護士に依頼している場合,自首後の取調べ対応についても,十分な備えのためのサポートを受けることが可能です。話すべきことや話すべきでないことはあるか,注意点は何かなど,取調べの対応方針を具体的に立てることができるでしょう。

③早期釈放を目指すことができる

ひき逃げ事件の場合,自首をしてもなお逮捕を防げないケースが少なくありません。その場合は,逮捕を前提にできる限り早期の釈放を目指すことが必要となります。

この点,弁護士に依頼して自首を行っていれば,逮捕後にも速やかに弁護活動を開始してもらうことができ,早期釈放を目指す動きが進められます。また,現実的に釈放が可能なタイミングや方法などについて,弁護士の専門的な判断を仰ぐことも可能になるでしょう。

④被害者への対応が早期に始められる

ひき逃げ事件は,個別の被害者が存在する事件のため,被害者にどのような対応をしたか,対応を受けた被害者がどのような心情であるか,といった点が刑事処分に大きな影響を及ぼします。ケースによっては,被害者が加害者を許しているという1点を理由に不起訴処分とされる場合すらあり得るところです。

この点,被害者の心情面に配慮するための対応は,できる限り早期に開始することが適切です。加害者からの謝罪などが速やかに行われるか長期間経過後に行われるか,どちらが望ましいかは明らかでしょう。

弁護士に依頼している場合には,自首を行った後,迅速に被害者への対応を始めることが可能です。また,やり取りの多くを弁護士に行ってもらうことができるため,被害者対応を円滑に進めることができます。

ひき逃げ事件で自首をする場合の注意点

①逮捕前に行う必要

ひき逃げ事件の自首は,逮捕を防ぐことを大きな目的とするため,逮捕されるかどうかが判断される前に行わなければなりません。逮捕後には,自首をする余地がないだけでなく,行われてしまった逮捕が遡って取り消されることなどもないため,目的を達成する余地がない状況と言わざるを得ないでしょう。

この点,逮捕されるか可能性があるかを見極めた上で,逮捕の恐れがあるならば自首をする,という動きを取りたいところですが,そのような方針を取ることも容易ではありません。逮捕されるかどうか,逮捕されるとして時期がいつか,といった点を事前に把握することは困難であるためです。

ひき逃げ事件で自首を検討する場合には,時期遅れとなることを避けられるよう,できる限り早期に進めることをお勧めします。

②損害賠償への備え

ひき逃げ事件では,被害者に対する損害賠償を想定する必要があります。被害者に生じる損害には,大きく分けて以下の2つがあります。

ひき逃げ事件で被害者に生じる損害

1.人身損害

→治療費,休業損害,精神的苦痛に対する慰謝料など

2.物的損害

→事故車両,破損した携行品,着衣など

被害者に生じる損害は,相当な規模になることも考えられる上,具体的な計算を当事者が行うのは非常に困難です。そのため,基本的には自動車保険を利用することが望ましいでしょう。損害賠償への備えとして,加入している自動車保険の確認や,対応の流れに関する保険会社への相談などを行っておくのは有益です。

③逮捕時の持参物

留置施設に持ち込む物品の例としては,以下のものが挙げられます。

留置施設に持ち込む物品の例

1.現金(1万円程度)

2.着替え(上下着衣,下着,靴下)

3.本

なお,着替えや本については,留置施設内で利用できるものに詳細なルールがあります。ルールに反した物品は利用できないため,具体的なルールを依頼する弁護士に確認の上,準備することをお勧めします。

また,留置施設へ直接の確認を行うことも可能です。警察署内に留置されている場合は,各警察署の留置管理課に問い合わせの上,差し入れたい物品について相談することで,必要な案内を受けることができます。

ひき逃げ事件で呼び出された場合

ひき逃げ事件で呼び出された場合の対応法

①心当たりがある場合

心当たりのあるひき逃げ事件で呼び出しを受けた場合,可能な限り逮捕を避けるための対応に注力することを強くお勧めします。

ひき逃げ事件は,捜査に際して逮捕されることが多い傾向にあります。その中で,逮捕しない状態で呼び出しを受けている状況は,逮捕されない可能性が残っているという意味で大きなチャンスであると言えるでしょう。この状況では,逮捕を回避するチャンスを逃さないよう対処することが極めて重要です。

具体的には,逃げ隠れをしない,言い逃れや証拠隠滅を図ろうとしていない,というスタンスであることを捜査機関に把握してもらうことが望ましいです。求められた捜査協力にはすべて応じ,事実をありのままに話すなど,捜査機関の期待する対応を尽くすことができれば,逮捕回避にとって非常に有益な動きと言えるでしょう。

心当たりのあるケースでは,逮捕リスクが十分にあることを踏まえた上で,逮捕しないとの温情的な判断を促せるような対応を見せることが重要です。

ポイント

逮捕リスクはあるが,逮捕を防ぐ余地のある状況

逃げ隠れや言い逃れ,証拠隠滅をしないスタンスであると理解してもらう

②事故発生の認識がない場合

ひき逃げ事件に関して呼び出しを受けたものの,事故を起こしたという認識がない場合,事故が発生したことに対する認識の有無を争う方針が有力です。

ひき逃げと呼ばれる行為は,交通事故発生時に自動車運転者が負う被害者の救護義務を果たさない,というものです。当然ながら,救護義務は事故が発生した場合に初めて生じる義務であり,義務に違反できるのは,事故の発生が分かっていた場合のみということになります。

そのため,事故発生の認識がない場合には,そもそも自分に救護義務が発生したとの認識もない(ため救護義務違反にならない),との主張が有力になるのです。

実際に事故が起きていたとしても,事故の発生に気づけなかったのであればひき逃げとはなりません。事故が起きてしまった場合,その点の謝罪や反省は別途行うべきところではありますが,ひき逃げの責任まで負うこととは必ずしもイコールでないことを十分に理解しましょう。

ポイント

ひき逃げは交通事故後の救護義務違反

事故発生の認識がなければ,救護義務違反にはならないため,ひき逃げではない

③事故は起きたがひき逃げではない場合

呼び出しを受けた事件に関して,確かに事故は起きたものの,被害者の救護は十分に行ったという場合,救護義務を尽くしているためひき逃げではないとの主張が有力でしょう。

比較的小さな事故だと,被害者側から身体に異常がないとの申し出があったり,その場で特に治療等の処置が必要なかったりと,医療機関への通院が直ちには生じないことも珍しくありません。しかし,その後に被害者が身体の不調を訴えて警察に相談すれば,ひき逃げ事件として捜査される可能性も十分にあり得るところです。

このときは,自分が尽くした救護の内容をできる限り具体的に説明し,ひき逃げには該当しないとの判断を促すことが一案です。

なお,交通事故が発生した際の自動車運転者の義務には,救護義務の他に警察への報告義務もあります。一定の救護を尽くしたとしても,警察への報告を怠ってしまうと報告義務の違反にはなるでしょう。

報告義務違反は,救護義務違反と比べてかなり軽微な違反行為ではありますが,刑罰法令に触れる犯罪行為であることは間違いないため,報告義務違反の点について反省を尽くすことは同時に行うのがよいでしょう。

ポイント

救護を尽くしていれば,ひき逃げには該当しない

もっとも,警察への報告義務に違反している可能性はある

ひき逃げ事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

ひき逃げ事件の場合,呼び出しに応じて出頭したその場で逮捕されるケースがないとは言い切れません。捜査機関の判断によっては,出頭した際に逮捕される可能性もあり得るでしょう。

この点,呼び出しに応じて出頭したことが逮捕の原因になる,というケースは考えにくいところです。逮捕をする方針かどうかは,呼び出す段階で概ね決まっていることが通常でしょう。

また,逮捕をする手段としては,呼び出すのでなく逮捕状を持って自宅等に直接行く方が一般的です。捜査機関のペースで進められる上,逃亡や証拠隠滅の機会を与えずに捜査ができる点で,望ましい方法と理解されることが通常と言えます。

もっとも,逮捕を決めてはいるものの,警察への出頭を求めるという動きが取られる場合も少数ながらあり得ます。理由としては,逃亡は考えにくいと判断されている,住居が不定のため呼び出した方が円滑である,といったケースが考えられますが,いずれにしても捜査機関の裁量的な判断になりやすいところです。

具体的な逮捕の可能性は事件によりますが,逮捕の可能性が高くなりやすいケースには以下のような特徴が指摘できます。

逮捕の可能性が高いケース

1.事故の過失が大きい

→刑事責任が重いため,逮捕の可能性が高くなりやすい

2.受傷結果が重大である

→事件の重大性を踏まえ,逮捕の可能性が高くなりやすい

3.事故発生の認識が容易である

→ひき逃げをすることの悪質さが大きいと評価され,逮捕の可能性が高くなりやすい

ひき逃げ事件は,類型的に逮捕の可能性が高い傾向にあるため,呼び出しを受けたからといって油断することなく,逮捕を防ぐために最善を尽くすことをお勧めします。

ひき逃げ事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①事故車両を特定したとき

ひき逃げ事件の捜査は,事故車両を特定することを最初の目標とすることが多く見られます。車両が特定できれば,それを足掛かりに当事者を特定できるケースが多いためです。

そして,事故車両が特定できた場合,所有者や使用者が事情を知っている可能性が高いため,これらの人物を呼び出して話を聞こうとすることが考えられます。

事故車両の特定後に警察が呼び出すタイミングは,特定された時期によって大きく異なります。もっとも,車両を特定できてから呼び出しまでにそれほど長い時間を置くことはあまりないでしょう。証拠の散逸を防ぐためにも,車両の特定後は比較的速やかに呼び出されることが一般的です。

②現場の実況見分を行うとき

交通事故の重要な捜査手続の一つに,実況見分があります。実況見分は,事故発生場所の状況や事故態様などを現場で確認し,書面化することで捜査記録とする手続を言います。そして,実況見分に際しては,事故当事者に立ち会いをしてもらい,詳細な流れや場所を指摘してもらいながら進めることが通常です。そのため,実況見分を行う際には呼び出されることが見込まれるでしょう。

実況見分は,事故内容を把握するために必要となるため,捜査の比較的初期段階で行うことが通常です。多くの場合,事故から比較的早期の段階で呼び出されることとなるでしょう。

③車両の持参を求めるとき

ひき逃げを含む交通事故の事件では,事故車両そのものが重要な物的証拠となります。車両に損傷のあることが交通事故発生の裏付けになったり,損傷箇所や内容が事故態様の立証に影響したりと,事故車両が結論を左右することも一定数見られます。

そのため,捜査の一環として事故車両の持参を求め,写真撮影をするなどして証拠化する運用が広く行われています。

車両の持参を求める場合には,取調べ等にあわせて事故車両を運転しての出頭を依頼することが少なくありません。そのため,取調べと同じ機会に行われることが見込まれやすいでしょう。

事前に車両の持参を求められた場合には,基本的にその求めには応じる方が適切です。

④当事者間の連絡先交換を促すとき

交通事故では,加害者側から被害者側への金銭賠償を行わせるため,警察が当事者間での連絡先交換を促すことが多く行われます。当事者間で連絡先を交換した後,加害者が自動車保険担当者に引き継ぐなどすることで,自動車保険による被害者への対応が開始されることとなりやすいでしょう。

この点,警察が当事者間の連絡先交換を促す場合には,双方に出頭してもらい,警察署の中でやり取りをさせることがあります。当事者間のトラブルを防ぐため,担当警察官が立ち会うこともあり得ます。

そのため,当事者間で連絡先交換を行うよう求める目的で呼び出しを受けることが考えられるでしょう。

呼び出しの時期は,事故から間もないタイミングであることが一般的です。被害者保護のための動きであるため,極力早期に進めようとすることが多いでしょう。

ひき逃げ事件の呼び出しに応じたときの注意点

①逮捕の回避を目指す

ひき逃げ事件は,類型的に逮捕の可能性が高いため,逮捕が回避できるかどうかは非常に重要な問題となります。逮捕されるかどうかの判断は,極めて大きな分岐点と言えるでしょう。

この点,呼び出しを受けている状況は,少なくとも逮捕する方針とは決まっていないことが見込まれるため,逮捕の回避を目指す動きの重要度が高い状況であることが多いです。ひき逃げ事件でありながら呼び出しを受けているということを大きなチャンスと理解し,逮捕の回避にできる限り注力することが有益となりやすいでしょう。

②事故発生が認識できなかったと争う場合

ひき逃げ事件の否認事件では,「事故の発生が認識できなかった」との理由で否認主張されることが非常に多く見られます。事故の発生が認識できなければ,ひき逃げを意図して行う余地がないため,ひき逃げ事件の刑事責任を問われることはなくなります。

もっとも,「事故の発生が認識できなかった」かどうかは,本人の主観を基準とするのでなく,客観的な判断となる点に注意が必要です。当事者自身は認識できていなかったとしても,一般人であれば認識できた状況と言える場合,主張は認められません。

事故発生が認識できなかったとの主張をする場合には,通常の一般人が認識できないような状況,内容であったということを主張する必要がある点に留意しましょう。

③自動車運転者の義務を理解する

ひき逃げとは,「救護義務」という自動車運転者の義務に違反したことを指すのが通常です。この点,自動車運転者には,交通事故が発生したときに大きく分けて以下の2つの義務が発生します。

交通事故発生時の自動車運転者の義務

1.救護義務

→負傷者を保護し,その生命や身体を助ける義務

2.報告義務

→事故の発生を警察に報告する義務

また,救護義務が発生するのは「交通事故」が発生した場合ですが,具体的には「車両等の交通による人の死傷」を指します。車の交通に伴って人が死傷した場合に,自動車運転者は被害者を救護する義務を負うことになります。

ひき逃げも犯罪の一つである以上,犯罪に当たるかどうかの厳密な基準をクリアする必要があります。自身の行為が犯罪に当たるか,当たるとすればなぜかを把握することは,適切な対応を尽くすための重要なポイントになるため,自動車運転者の負う義務は正しく理解したいところです。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。

早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所