「症状固定になると慰謝料や損害賠償にどう影響するのか知りたい」と思う方もいるのではないでしょうか。

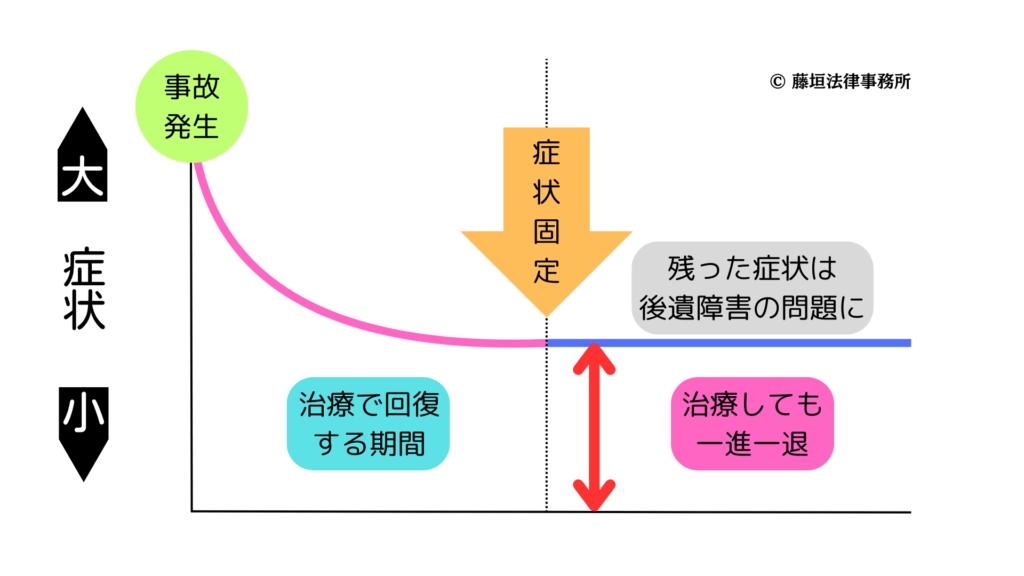

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと判断された状態を指し、この時点から後遺障害認定や損害賠償の請求内容が大きく変わってきます。

本記事では、症状固定の定義を踏まえ、交通事故から症状固定までの目安の期間や弁護士への相談がおすすめな理由を詳しく解説します。

この記事の監修者

藤垣法律事務所

代表 藤垣 圭介

全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。

これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。

トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。

症状固定とは

症状固定とは,交通事故によって生じた怪我などの治療を行った結果,それ以上の改善が見込まれなくなった状態をいいます。言い換えれば,治療の効果が全て出尽くし,後は時間の経過による緩解を期待するのみになった状態を指します。

交通事故の治療は,症状固定となるまでの期間を対象とします。そして,症状固定の具体的な時期は,医師の医学的な判断に基づいて行われるのが原則です。

この点,骨折した箇所の骨が癒合したなど,客観的に治療経過が分かる場合であれば,主治医の判断を明確に行いやすいところですが,レントゲンやMRIなどに症状の原因が現れない自覚症状のみのお怪我である場合には,医学的な判断が困難なことも少なくありません。

そのように,医師が症状固定時期を判断することが困難な場合には,事故の規模や治療内容,症状経過などを踏まえて,当事者間で症状固定時期を協議することが一般的です。

なお,症状固定後に残存した症状については,後遺障害等級に該当するかという問題になります。後遺障害等級認定が獲得できれば,その等級に応じた賠償という形で,症状に対する金銭的補償がなされます。

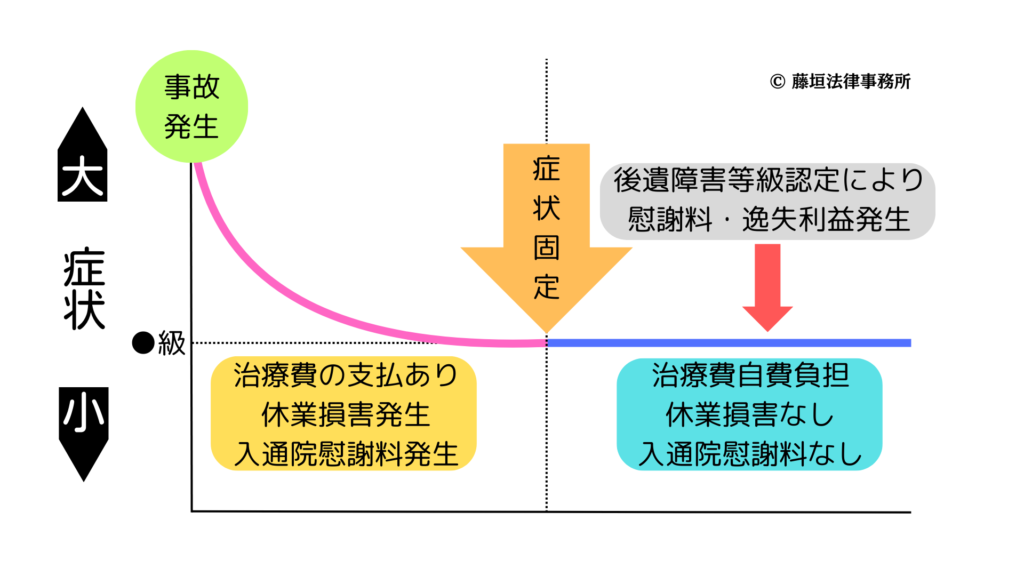

症状固定と言われたら何が変わるのか

①治療の継続

交通事故の治療期間は,症状固定までの間となります。したがって,加害者側の保険会社が治療費の支払を行う期間も,症状固定までの間に限られることとなります。

また,交通事故の慰謝料は治療期間に応じての計算となりますが,その慰謝料の対象となる治療期間も同じく症状固定までの期間となります。

症状固定後に治療の継続を希望する場合,自費通院は可能です。一般的には,健康保険を利用の上,自己負担額を支払っての通院を行うことが多いでしょう。

ポイント

交通事故における治療期間は症状固定までの間

症状固定後は健康保険を用いた自費通院が可能

②休業損害

休業損害とは,事故に伴って休業を強いられたことによる損害を言います。通常,収入の日額を算出し,休業した日数を乗じて計算することになります。

この点,休業損害の対象となる休業日は,症状固定までの期間中の日であることが前提となります。症状固定後は,事故による受傷が原因で休業したとしても,休業損害の対象とはなりません。症状固定後に残った症状が収入減少につながった場合,その部分は後遺障害に対する賠償の問題になります。

なお,休業損害の対象期間は症状固定までの期間となりますが,症状固定までの全期間が休業損害の対象となるわけではない点に注意が必要です。

これは,休業損害が,休業の必要がある場合にのみ発生するものであるためです。一般的に,事故から時間が経つほど症状が緩和し,労働能力も回復するため,事故直後は休業の必要が大きく,症状固定に近い時期ほど休業の必要がないと判断されやすい傾向にあります。

ポイント

休業損害の対象日:症状固定前+休業の必要性がある日

休業の必要は事故直後ほど大きく症状固定に近いほど小さい傾向

③後遺障害

後遺障害とは,症状固定時に一定の障害や機能低下が残ってしまった状態のことを言います。症状固定時に残ってしまった障害は,治療によっては改善しないため,恒久的に残り,症状固定後の生活に諸々の影響を及ぼすことになります。

後遺障害については,後遺障害等級が認定された場合に,その等級に応じた慰謝料や逸失利益の対象となります。症状固定時に何らかの症状が残っていたとしても,そのすべてについて後遺障害としての金銭賠償されるわけではなく,等級の認定手続を経て,具体的な認定を受けることが必要となります。

後遺障害等級には,重いものから1~14級の各等級があり,それぞれ該当する条件が定められているため,後遺障害について金銭賠償を獲得するためには,これらの条件を満たしていると認めてもらう必要があります。

ポイント

後遺障害は,症状固定時に残ってしまった症状の問題

賠償を獲得するには,後遺障害等級認定を受けることが必要

交通事故から症状固定までの目安の期間

交通事故後に「症状固定」と診断される時期は、負傷の種類や治療状況によって異なります。

ここからは、交通事故から症状固定までの目安の期間を種類別にご紹介します。

むちうちの症状固定までの期間

むちうちは交通事故による代表的な負傷のひとつで、首周辺の筋肉や靭帯が損傷することで痛みやしびれが長引くのが特徴です。

一般的に、むちうちの治療は3か月から6か月ほどが目安とされますが、慢性的に症状が残る場合には1年以上通院が続くこともあります。

症状固定と判断されるのは、通院を続けても首の可動域や痛みが大きく改善しなくなった時点です。

この判断は医師の診断に基づきますが、患者本人の自覚症状や日常生活への支障の有無も考慮されます。

むちうちの症状固定は後遺障害等級認定に直結するため、診断時の記録や治療経過を丁寧に残しておくことが大切です。

打撲の症状固定までの期間

打撲は比較的軽度の怪我と見なされる傾向があり、1ヶ月~3ヶ月が症状固定が目安です。

しかし、内出血が広範囲に及んだり、神経や筋肉へのダメージが深刻な場合には回復が長引くケースもあります。

とくに関節や背中など、負担のかかりやすい部位の打撲は慢性化しやすいため、医師が一定期間治療を継続した上で症状固定と判断することになります。

打撲でも後遺症が残る場合があるため、安易に軽く考えず、医師の診断を受け続けることが重要です。

骨折の症状固定までの期間

骨折は損傷の程度や部位によって治癒のスピードが大きく異なります。

単純な骨折であれば数か月で完治することもありますが、複雑骨折や関節に及ぶ骨折では半年から1年以上治療が続くことも少なくありません。

骨が癒合しても関節の可動域制限や筋力低下が残るケースがあり、これ以上のリハビリをしても改善が見込めないと判断された時点で症状固定とされます。

骨折後の症状固定は後遺障害等級の認定に直結しやすく、例えば歩行に支障が残る場合などは高い等級が認められる可能性があります。

症状固定に至るまでのリハビリ記録や診断書をしっかりと準備しておくことが賠償請求において重要です。

高次脳機能障害までの期間

交通事故による頭部外傷から生じる高次脳機能障害は、最も症状固定の判断が難しいケースのひとつです。

記憶障害、注意力の低下、感情のコントロール不良など、見た目では分かりにくい症状が多いため、長期間にわたる医療観察が必要となります。

一般的には1年以上の経過観察が行われ、医師や専門機関が症状の変化を確認したうえで症状固定の判断が下されます。

高次脳機能障害は後遺障害等級の中でも認定が難しく、診断書やリハビリ経過の詳細な記録が必要です。

また、家族や周囲の証言も重要な資料となるため、日常生活の変化を丁寧に記録しておくことが望ましいです。

症状固定と言われたら弁護士への相談がおすすめな理由

症状固定と診断された段階から、被害者は保険会社との本格的な賠償交渉に進むことになります。

ここからは、しかし、適切な補償を受けるためには専門的な知識と十分な準備が必要となるため、弁護士への相談がおすすめです。

ここからは、弁護士への相談がおすすめな理由を詳しく解説します。

適切な後遺障害等級認定を受けやすくなる

後遺障害等級認定は賠償金額に直結する重要な手続きですが、申請が複雑であり、必要な医療記録や証拠が不足していると適切な等級が認められないことがあります。

弁護士に相談すれば、症状固定後の診断書の作成段階からサポートを受けられ、認定に必要な資料を適切に揃えることができます。

特にむちうちや高次脳機能障害のように、目に見えにくい症状は正しい評価がされにくいため、弁護士のサポートが有効です。

被害者に有利な形で後遺障害等級を獲得できれば、慰謝料や逸失利益の算定額も大きく変わる可能性があります。

慰謝料や賠償金の増額交渉を有利に進められる

保険会社は自社の支払いを抑えるために、提示する慰謝料や賠償金の金額を低く設定する傾向があります。

被害者本人がそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるべき正当な金額を得られない可能性もあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、過去の判例や基準額に基づいて交渉を行ってくれるため、増額の可能性が高まります。

とくに交通事故に強い弁護士であれば、専門的な知識と経験を活かして粘り強く交渉を進めてくれるため、被害者の権利を守る大きな力となります。

手続きや交渉の負担を減らせる

交通事故後の手続きは、保険会社とのやり取り、診断書や資料の収集、示談交渉など多岐にわたり、精神的にも大きな負担です。

症状固定が告げられた後は、後遺障害等級の申請や損害賠償の請求といった重要な段階に入るため、さらに複雑さが増します。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きを代理して行ってくれるため、被害者は治療や生活再建に集中できます。

煩雑な事務作業や交渉を専門家に任せられることは、大きな安心につながるでしょう。

保険会社による打ち切りとは

一般的に保険会社の「打ち切り」と呼ばれるものは,保険会社が自己判断で治療費の支払を終了することを言います。

治療費の支払を終了する時期は症状固定時ですが,この症状固定時期を保険会社が独自に判断し,その時期以降は治療費を支払わないという動きを取った場合に,打ち切りが生じます。

打ち切りは,被害者側と加害者の保険会社側との間で症状固定時期の判断が食い違う場合に生じるものです。

被害者側はまだ症状固定時期にはないと考え,保険会社に治療費の支払継続を求めるものの,保険会社は既に症状固定であると判断するためその支払を拒む,という流れが一般的でしょう。

打ち切りが生じるのは,症状固定時期の客観的な判断が困難な事件の場合であることがほとんどです。具体的には,むち打ちなど,レントゲンやMRIといった画像から客観的に受傷内容や症状が特定できない場合が挙げられます。

客観的には症状固定時期が分からないため,車両の損傷から推測される事故の規模などを基に,過去の先例を踏まえて検討せざるを得ず,当事者間で主張に開きが生じやすいのです。

ポイント

打ち切りは相手保険が症状固定と判断した場合に行われる

症状固定時期が客観的に判断できない場合に生じやすい

通院継続したいのに打ち切られた場合の対応

保険会社が打ち切りをしたものの,通院を継続したい場合,保険会社に治療費を支払ってもらうには,保険会社に打ち切りの判断を改めてもらう必要があります。

打ち切りに対する具体的な対応としては,以下のようなものが挙げられます。

①医師の所見を確認する

症状固定かどうか,言い換えれば治療による改善の見込みがあるかどうかは,基本的に医学的な判断の対象です。保険会社も,従うべき医学的意見があれば,これに沿った対応を行うのが通常です。

そのため,主治医の先生に所見を確認し,治療継続のご指示をいただけるかどうか,その意見を仰ぐのは有力な手段でしょう。主治医の先生から根拠を添えて通院継続の具体的なご指示をいただくことができれば,保険会社に検討を改めてもらうための重要な判断材料になります。

ただし,「痛みがあれば来てください」というような消極的な案内にとどまる場合だと,保険会社の打ち切りの判断に影響を及ぼすことは考えにくいです。症状固定かどうかは,治療による改善が見込まれるかどうかという問題のため,治療による改善が見込まれることを前提とした積極的なご指示が必要になるでしょう。

②保険会社との協議を試みる

保険会社が打ち切りの判断をする場合,被害者側と交渉の余地がないと考え,交渉を諦めた結果として行うことが一般的です。そのため,保険会社に交渉の余地があると理解してもらえれば,両者合意の上で改めて症状固定時期を定めることも不可能ではありません。

保険会社としても,一方的に打ち切ってしまうと解決が遠のき,場合によって被害者から訴訟が提起されるのを待つしかなくなる可能性もあるため,もし円満に症状固定時期が合意できるのであればその方が有益だと考えるのが通常でしょう。

このような協議を行う場合,双方の主張の中間的な落としどころを目指す方針で行うのが合理的です。具体的には,保険会社の打ち切り時期から2週間程度であれば,円満解決を前提に保険会社側も治療費の支払継続を承諾することが多く見られます。

個別の協議に関しては,交通事故の対応に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。

③自費通院に切り替え,後に請求を試みる

交渉が奏功する見込みがない場合,とりあえず自費通院を行い,後から保険会社との交渉を試みるか検討することも一案です。一般的には,健康保険を利用の上,自己負担分の負担をする形で通院継続することが可能です。

自費通院に切り替えた場合,その後に治療費などを請求する方法としては,まず相手の自賠責保険に保険金の請求を行うのが有力でしょう。

自賠責保険は,相手の任意保険とは別に被害者への最低補償を行う保険であり,任意保険は自賠責保険の判断を尊重する運用をしています。そのため,打ち切り後の治療費を含めた請求を自賠責保険に行い,自賠責保険が請求通りに治療費を支払った場合は,任意保険も打ち切り後の自費通院期間を症状固定前と判断することになるのが通常です。

この場合,相手保険から支払われる慰謝料などの対象期間は,自費通院期間を含んだものになり,被害者側の主張に沿った金銭賠償を受けることが可能になるでしょう。

④症状が残っているかどうかは基準にならないことに注意

相手保険から打ち切りの主張があった場合,まだ痛みがあることを理由に打ち切りへの反対意見を述べたくなるところですが,これは不適切であることに注意が必要です。

打ち切るかどうか,つまり症状固定かどうかは,痛みなどの症状が残っていることと直接関係しません。痛みが残っていても,それが治療によって改善しない段階であれば,まさに症状固定と判断すべき状況であるからです。

そのため,打ち切りの主張に対してまだ痛みがあると反論をしても,打ち切りの判断を覆す理由になる可能性はほとんどありません。痛みがあることを前提に,それが治療によって改善する余地があるのか,あるならばどんな治療をどの程度の期間行うのが適切か,というのがここでの問題点になります。

ポイント 打ち切りへの対応

医師の所見を確認

短期間であれば保険会社に交渉の余地も

隔たりが大きければ自費通院後の請求も

痛みが残っているとの主張は効果薄

症状固定の目安や基準

症状固定となる期間は,受傷内容によって様々に異なりますが,一般的な目安や考え方の基準は以下の通りです。

①客観的な異常所見がないむち打ち等

事故車両の損傷状況などから分かる事故の規模を基準に判断しますが,一般的なむち打ちの場合には概ね3~6か月ほどを目安とする例が多く見られます。

②骨折を伴う受傷

一般的には,骨癒合の後,経過観察期間を経た段階で症状固定とすることが見込まれます。代表的なケースでは,以下のような流れが考えられます。

| ①受傷直後 | プレートなどを挿入する手術 |

| ②約1年後 | プレートの除去 |

| ③数か月程度 | リハビリや経過観察 |

| ④経過観察後 | 症状固定 |

もっとも,個別の事故における具体的な期間は,受傷の程度や治療経過によって大きく変化しやすいでしょう。

③傷跡など外形に関するもの

外形に関する治療は,その外形が変化しなくなった段階で症状固定となります。

そのため,症状固定までの期間は非常に短くなることも少なくありません。

なお,傷跡が残る怪我のために神経症状が続く,関節可動域を広げるためのリハビリを要する,といった場合はこの限りではありません。それらの症状が治療によって改善しなくなった段階が症状固定となります。

交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

症状固定は,交通事故に関する損害賠償の分野特有の概念であり,その詳細な理解は容易でありません。また,保険会社から症状固定を案内されても,主治医の先生は症状固定という考え方を持たない場合も多く,被害者の方が保険会社と医療機関の板挟みになってしまうケースも多数見られます。

症状固定に関わる問題については,交通事故に長けた弁護士へのご相談やご依頼が有力になりやすいでしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。

ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。

特設サイト:藤垣法律事務所